Interview exclusive avec le représentant de Taïwan en France, M. Wu Chih Chung

Le rôle de Taïwan en France et ses enjeux internationaux

Par Avril GRARD, date de l’interview : 21 mai 2024

Taïwan est un acteur clé sur la scène internationale, à la croisée des tensions sino-américaines et des enjeux stratégiques mondiaux. Dans cette interview exclusive avec M. Wu Chih Chung, représentant de Taïwan en France, nous explorons le rôle diplomatique de l’île, ses défis économiques et son importance cruciale dans la production de semi-conducteurs. Alors que Pékin intensifie ses pressions militaires et politiques, Taïwan s’affirme comme un modèle démocratique résilient en Asie. M. Wu aborde sans détours les tensions dans le détroit de Formose, la question de la reconnaissance internationale de Taïwan et les stratégies mises en place pour contrer l’influence chinoise. Il revient également sur des sujets plus internes : les inégalités croissantes, la difficulté d’accès au logement pour la jeune génération et la position controversée du pays sur l’énergie nucléaire.

Enfin, l’article met en lumière le Mouvement Bluebird, une mobilisation inédite qui a rassemblée 100 000 manifestants contre les réformes parlementaires du KMT. Dans un contexte où la démocratie taïwanaise est sous pression, cette mobilisation massive reflète les inquiétudes de la population face à un pouvoir législatif en mutation. À travers cette analyse approfondie, cet entretien permet de mieux comprendre pourquoi Taïwan ne se réduit pas à un simple pion dans le jeu géopolitique mondial, mais bien à un acteur central dans la stabilité régionale et internationale.

Entretien avec M. Wu Chih Chung, actuel vice-ministre des Affaires étrangères de Taiwan et anciennement ambassadeur / représentant de Taiwan en France

Remise en contexte

Taïwan possède une population équivalente à celle de l’Australie et une superficie similaire à celle des Pays-Bas. Contrairement à la France, l’île ne présente aucune dette et se positionne comme un acteur clé de l’industrie technologique, produisant 60 % des semi-conducteurs mondiaux et 92 % des semi-conducteurs avancés. En raison de sa position géostratégique, son détroit constitue un axe maritime incontournable, où transite près de la moitié du trafic mondial de porte-conteneurs.

Taïwan s’est également illustrée par une gestion exemplaire de la crise du Covid-19, sans jamais imposer de confinement. Enfin, selon The Economist, Taïwan est classée 8ᵉ démocratie la plus avancée au monde, faisant partie des rares nations à avoir traversé la pandémie tout en préservant pleinement ses libertés civiles.

Présentation

1- M. Wu Chih Chung, vous représentez Taïwan en France. Pouvez-vous vous présenter et décrire votre rôle au sein du bureau de représentation de Taipei en quelques mots ?

Je suis arrivé en France en 1989, il y a maintenant 35 ans. J’y ai vécu pendant une décennie avant de partir aux États-Unis pour une année de recherche à l’université Harvard à Boston. À mon retour à Taïwan, j’ai intégré l’université en tant que professeur en relations internationales et en diplomatie. En 2016, j’ai été nommé vice-ministre des Affaires étrangères par le gouvernement de Madame Tsai Ing-Wen, qui vient de terminer son mandat. Deux ans plus tard, j’ai été nommé ambassadeur de Taïwan en France, poste que j’occupe encore aujourd’hui.

Ma mission principale consiste à renforcer les relations entre Taïwan et la France. Ces dernières années, mon objectif a été d’obtenir le soutien et l’amitié de la France, ce qui est crucial pour nous. En effet, Taïwan est un pays souverain, mais il ne bénéficie pas de reconnaissance diplomatique officielle de la part de la France. Mon travail est donc de faire connaître Taïwan et d’expliquer les enjeux qui nous concernent, notamment en déconstruisant le narratif chinois qui prétend que Taïwan fait partie de la Chine.

Pékin n’a jamais exercé de contrôle sur Taïwan, pourtant il tente d’imposer l’idée que notre île relève des affaires intérieures chinoises. Si ce discours était adopté à l’international, toute critique des actions de la Chine contre Taïwan pourrait être considérée comme une ingérence. Ce n’est pas le cas : Taïwan est un État souverain, et si la Chine décidait d’agir militairement contre nous, ce ne serait ni une unification ni une réunification, mais bien une agression.

Mon travail consiste donc à sensibiliser l’opinion publique et les dirigeants français aux réalités de la région. Ces efforts ont déjà porté leurs fruits : aujourd’hui, la France est plus consciente des enjeux liés à Taïwan et de la nécessité de protéger la paix et la stabilité en Indopacifique.

Un exemple concret de cette importance est la crise du COVID-19. Taïwan a été le premier pays à alerter l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en décembre 2019 sur l’émergence de quelque chose de bizarre en Chine. Malheureusement, notre avertissement a été ignoré sous prétexte que nous ne sommes ni membre ni observateur de l’OMS. Pourtant, notre gestion exemplaire de la pandémie a montré l’importance d’inclure Taïwan dans les grandes instances internationales. Des milliers de Français vivent à Taïwan, et ils se retrouvent exclus du cadre de protection de l’OMS. La France doit agir pour garantir leur inclusion, ce qui passe par un soutien à l’intégration de Taïwan dans ces institutions.

Au-delà de la santé publique, Taïwan joue un rôle stratégique dans l’économie mondiale. Nous produisons 60 % des semi-conducteurs mondiaux et 92 % des semi-conducteurs avancés. Par ailleurs, 60 % du commerce maritime mondial passe par le détroit de Formose (Taïwan). La stabilité de cette région est donc essentielle pour la France, l’Europe et le reste du monde.

Pourtant, la Chine ne cesse d’exercer des pressions militaires sur Taïwan. Rien qu’en 2023, plus de 2000 incursions ont été enregistrées dans notre zone d’identification de défense aérienne. Chaque jour, la Chine envoie des avions militaires pour provoquer notre défense. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Chine devrait garantir la stabilité mondiale, mais elle agit au contraire comme un facteur de tension.

Mon rôle est donc d’alerter, d’expliquer ces enjeux et d’encourager une coopération renforcée entre la France et Taïwan. Il s’agit de travailler ensemble pour préserver la paix et la stabilité dans la région, en défendant un ordre international fondé sur le droit et le respect de la souveraineté.

Les semi-conducteurs : Un atout stratégique face à la menace chinoise

2 – Les semi-conducteurs incarnent un garde-fou face à la montée en puissance de la Chine. Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui Pékin de rattraper Taïwan et de devenir le leader mondial dans ce domaine ?

Il ne s’agit pas uniquement de la Chine. Si nous élargissons la question, on pourrait aussi se demander pourquoi le Japon, la Corée du Sud ou encore les États-Unis ne sont pas parvenus à supplanter Taïwan dans la production de semi-conducteurs. La Corée, par exemple, compte trois fois plus d’habitants que Taïwan et possède de grandes entreprises comme Samsung, qui dispose également d’une technologie avancée. Pourtant, aucun de ces pays n’a réussi à atteindre la domination taïwanaise dans ce secteur.

La vraie question à poser n’est donc pas « pourquoi la Chine n’a-t-elle pas su s’imposer ? », mais plutôt « pourquoi Taïwan a-t-il réussi à devenir le leader mondial ? ».

Une culture du travail spécifique

L’explication réside en grande partie dans la culture taïwanaise du travail et dans la confiance établie entre TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) et ses partenaires. Morris Chang, fondateur et président d’honneur de TSMC, a d’ailleurs insisté sur ce point fondamental : le trust, c’est-à-dire la relation de confiance qui s’est construite entre Taïwan et ses clients.

TSMC occupe une place particulière sur le marché mondial des semi-conducteurs. Contrairement à des entreprises comme Intel, Samsung ou Sony, TSMC ne produit pas de microprocesseurs sous sa propre marque. Elle fabrique uniquement des composants pour d’autres entreprises. Par exemple, lorsqu’Intel fait appel à TSMC pour produire un microprocesseur, c’est Intel qui en conçoit le design et qui récupère le produit fini sans craindre qu’il soit copié. De la même manière, Apple, qui utilisait autrefois des processeurs Intel, a progressivement confié à TSMC la production de ses puces maison.

C’est ainsi qu’au fil des années, TSMC a su gagner la confiance des grandes marques, en garantissant une stricte séparation entre la production et la propriété intellectuelle de ses clients. Cette neutralité a constitué un avantage stratégique décisif face à ses concurrents, notamment chinois, qui suscitent des réticences en raison de risques liés à l’espionnage industriel et à la contrefaçon.

Une industrie tournée vers l’excellence

Au-delà de la confiance, l’élément clé du succès taïwanais repose sur une organisation industrielle et une éthique de travail rigoureuses. TSMC fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Cela est d’autant plus crucial que les machines utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs sont extrêmement coûteuses : chaque équipement peut atteindre 100 millions d’euros. Pour rentabiliser ces investissements, les usines de TSMC doivent tourner en permanence, sans temps d’arrêt.

Cette culture du travail ininterrompu et cette recherche constante de performance ont permis à Taïwan de consolider sa position dominante. Contrairement à ses rivaux, qui doivent gérer des enjeux de marque et de diversification, TSMC s’est concentrée sur un seul objectif : produire les semi-conducteurs les plus avancés du monde avec une efficacité maximale.

Une influence politique omniprésente

L’enjeu des semi-conducteurs dépasse le cadre économique : il est également hautement politique. Taïwan se trouve dans une position diplomatique singulière. Bien que souverain, le pays n’a pas de reconnaissance diplomatique officielle dans la plupart des États, y compris en France. La Chine a imposé cette absence de reconnaissance en exerçant une pression sur ses partenaires économiques et diplomatiques. Ainsi, sur les 110 représentations diplomatiques de Taïwan dans le monde, 90 % n’affichent pas le nom « Taïwan », mais « Taipei », une contrainte imposée par Pékin.

Cela dit, ce statut paradoxal a parfois joué en faveur de Taïwan. Le pays, discret sur la scène internationale, a su développer ses capacités industrielles en dehors des projecteurs, à l’inverse d’Intel ou de Samsung, bien plus exposés médiatiquement. Avant 2020, peu de gens connaissaient TSMC, tandis que tout le monde connaissait Intel, Samsung ou Sony. Pourtant, aujourd’hui, TSMC domine un marché stratégique, devenant un acteur incontournable des hautes technologies mondiales.

La suprématie taïwanaise dans la production des semi-conducteurs repose donc sur une combinaison de facteurs : une relation de confiance solide avec ses clients, une culture du travail unique, une efficacité industrielle inégalée et un statut géopolitique qui l’a paradoxalement protégé d’une trop grande exposition. Autant d’éléments qui font aujourd’hui de Taïwan un pilier incontournable de l’économie mondiale et un enjeu stratégique majeur face à la montée en puissance de la Chine.

Une invasion de Taïwan par la Chine : un scénario aux conséquences mondiales

3- Dans le pire scénario où la Chine décide d’envahir Taïwan, quelles seraient les conséquences directes, à court, moyen et long terme, sur le commerce et la politique internationale ?

D’abord, il faut comprendre une réalité essentielle : Taïwan est au cœur des chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier grâce à son rôle dominant dans la production de semi-conducteurs. Aujourd’hui, 60 % des semi-conducteurs mondiaux sont produits à Taïwan, et pour les plus sophistiqués, ce chiffre atteint 92 %.

Mais si l’on parle de l’avenir, notamment de l’intelligence artificielle, la dépendance est encore plus marquée. Les processeurs les plus avancés, nécessaires à l’IA – les GPU et non plus les CPU traditionnels – sont exclusivement fabriqués à Taïwan. En d’autres termes, 100 % de ces composants stratégiques proviennent de l’île.

Et ce n’est pas tout. L’ère numérique repose sur l’analyse et le stockage massif de données. Or, 90 % des serveurs du monde – toutes marques confondues – sont fabriqués à Taïwan. Cela signifie que chaque gouvernement, chaque entreprise, et même chaque utilisateur individuel dépend directement de la production taïwanaise pour stocker et traiter ses données.

Si la Chine venait à attaquer Taïwan, cela aurait un impact immédiat et dévastateur. La production de ces composants essentiels serait paralysée, plongeant l’ensemble de l’économie mondiale dans une crise sans précédent.

Un commerce mondial sous pression

L’un des aspects les plus critiques de la situation taïwanaise concerne son rôle dans le commerce maritime international. 60 % du commerce mondial de conteneurs transite par le détroit de Formose. Or, si l’on observe déjà aujourd’hui les effets des tensions en mer Rouge – où 20 % du trafic maritime a été perturbé à cause des conflits –, une crise majeure à Taïwan provoquerait un choc d’une ampleur inédite.

Dans un tel scénario, ce ne serait pas seulement Taïwan qui souffrirait, mais le monde entier. L’effondrement de TSMC, la destruction des infrastructures industrielles, et la paralysie des flux commerciaux entraîneraient des répercussions systémiques. Téléphones portables, ordinateurs, voitures électriques, réfrigérateurs, avions, satellites, équipements militaires… tout ce qui repose sur des semi-conducteurs serait affecté.

L’économie mondiale, déjà fragilisée par des crises successives, ne pourrait pas absorber un choc de cette ampleur. Le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd’hui s’effondrerait et la stabilité économique des principales puissances serait compromise.

Une dissuasion militaire et diplomatique omniprésente

Face à ces risques, la stratégie actuelle des puissances occidentales consiste à dissuader Pékin d’agir. Il ne s’agit pas simplement d’une question militaire, mais d’un calcul stratégique : le coût d’une attaque sur Taïwan serait bien trop élevé pour la Chine.

Aujourd’hui, toutes les grandes puissances – Japon, États-Unis, Union européenne, Australie, Philippines – s’efforcent d’envoyer un message clair à Pékin. L’idée est simple : convaincre le président Xi Jinping que l’invasion de Taïwan aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour l’île, mais aussi pour la Chine elle-même.

Cette dissuasion prend plusieurs formes. Sur le plan militaire, les exercices conjoints se multiplient dans la région Indopacifique. Récemment, une opération militaire d’une ampleur historique a été menée entre les États-Unis et les Philippines, avec le soutien de 14 autres nations, y compris la France.

Même l’Italie, qui n’avait jamais projetée de forces dans l’Indopacifique, commence à nouer des coopérations militaires avec le Japon. Les incursions chinoises ne concernent pas seulement Taïwan : elles touchent également le Japon (avec 700 violations de la zone maritime des îles Senkaku l’année dernière) et les Philippines, régulièrement harcelées par des flottilles de pêche chinoises militarisées.

Une stabilité en équilibre fragile

Le statu quo actuel repose sur un équilibre fragile entre les intérêts économiques et les démonstrations de force militaire. Aucune puissance ne peut se permettre un conflit ouvert, mais toutes savent que la paix repose sur un effort collectif de dissuasion.

La Chine tente d’étendre son influence et de tester la réactivité des autres États. Mais plus les démonstrations de force se multiplient, plus le message envoyé à Pékin est clair : toute tentative d’invasion entraînerait des conséquences trop lourdes à supporter.

Finalement, si la menace chinoise est omniprésente, la paix et la stabilité en Indopacifique restent aujourd’hui garanties par cette mobilisation internationale. Pour Taïwan, la survie dépend non seulement de sa position stratégique dans le commerce et l’industrie mondiale, mais aussi de la capacité de ses partenaires à défendre collectivement l’ordre international face aux ambitions expansionnistes de Pékin.

La Chine et Taïwan : entre menaces militaires et pressions internationales

4- Alors que la Chine détient la concession d’exploitation de deux terminaux stratégiques du port de Kaohsiung, ces dates sont-elles perçues par les autorités taïwanaises comme des indicateurs de menace ou restent-elles secondaires ?

La question du contrôle de ces infrastructures portuaires n’est pas en soi le principal indicateur d’une menace imminente. Ce qui est plus préoccupant, c’est l’accumulation de signaux indiquant que Pékin prépare activement une offensive militaire contre Taïwan.

Parmi ces signaux, la date de 2049 revient souvent dans les discussions stratégiques. Elle correspond au 100ᵉ anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, une échéance symbolique qui pourrait marquer un tournant majeur dans les ambitions de Pékin. Toutefois, une invasion n’attendra pas nécessairement cette date. Si Taïwan venait à être affaiblie demain, la Chine n’hésiterait pas à agir immédiatement.

Aujourd’hui, les efforts militaires chinois sont visibles et alarmants. Pékin vient de mettre en service son troisième porte-avions, et si l’on observe la région, il est clair qu’aucune menace extérieure n’exige un tel développement naval. Pourquoi la Chine construit-elle autant de porte-avions ? Pourquoi bâtit-elle tous les cinq ans plus de navires de guerre que l’ensemble de la marine française ? Parce qu’elle prépare une guerre contre Taïwan.

Une menace qui dépasse Taïwan

L’agressivité chinoise ne se limite pas à Taïwan. Si l’île tombe, les prochaines cibles seront le Japon et les Philippines. La stratégie chinoise du « collier de perles », qui consiste à établir un contrôle progressif sur les voies maritimes stratégiques du Pacifique, en est une preuve évidente.

L’exemple de la militarisation de la mer de Chine du Sud illustre cette dynamique. Il y a plus de dix ans, la Chine avait promis à l’administration Obama qu’elle ne militariserait pas cette zone. Aujourd’hui, elle y installe des bases militaires et y déploie sa flotte, menaçant directement la stabilité régionale.

Si Taïwan venait à tomber, les conséquences seraient immenses pour l’ordre mondial. Pékin établirait une domination militaire sur l’Asie-Pacifique, mettant en péril la souveraineté de plusieurs nations voisines. Face à cette menace grandissante, la communauté internationale doit agir avant qu’il ne soit trop tard. La dissuasion militaire joue un rôle essentiel, mais elle ne suffit pas. La dissuasion diplomatique et économique est tout aussi cruciale.

La pression doit s’exercer à plusieurs niveaux :

- Par des déclarations fermes du G7 et du G20, dénonçant les ambitions chinoises et affirmant un soutien clair à Taïwan.

- Par un renforcement du soutien international à Taïwan, notamment par son inclusion dans les organisations mondiales telles que l’OMS ou Interpol.

- Par une pression diplomatique accrue, visant à isoler politiquement Pékin et à rendre son projet expansionniste trop coûteux sur le plan international.

L’objectif est simple : convaincre Xi Jinping que le prix d’une invasion de Taïwan serait bien trop élevé. Si la Chine perçoit que la communauté internationale est unie et résolue, elle sera contrainte de repenser ses ambitions et d’ajuster ses stratégies.

La Chine n’est pas invincible. Elle ne pourra pas faire face à une opposition unanime des grandes puissances mondiales. C’est pourquoi la seule solution viable pour préserver la paix en Asie-Pacifique est de maintenir une pression constante et collective.

Le nucléaire à Taïwan : un programme avorté et une position anti-nucléaire assumée

5- Taïwan a développé un programme nucléaire militaire avant qu’un espion américain ne provoque son démantèlement. Pourquoi ce projet a-t-il été bloqué et quelles en étaient les motivations ?

Ce programme a été stoppé parce que les États-Unis, tout comme la France, ont toujours suivi une politique stricte en matière de prolifération nucléaire. L’objectif a toujours été de limiter l’arme atomique à un petit cercle de cinq puissances nucléaires reconnues.

Dans les années 1970, Taïwan avait mis en place un département nucléaire au sein de l’Université Tsing Hua afin de développer un programme militaire dans ce domaine. Cependant, le directeur de ce programme s’est avéré être un espion de la CIA, ce qui a conduit à la destruction du projet et à son démantèlement immédiat.

Un frein stratégique mais une protection contre la Chine ?

Si Taïwan avait réussi à développer un arsenal nucléaire, cela aurait donné à Pékin une justification pour attaquer l’île en la présentant comme une menace directe. Aujourd’hui, le fait que Taïwan ne dispose pas de l’arme atomique empêche la Chine d’utiliser un prétexte militaire nucléaire pour justifier une offensive.

Ce recul a donc eu des conséquences ambivalentes : d’un côté, il a empêché Taïwan d’obtenir un levier stratégique contre Pékin, mais de l’autre, il a neutralisé le risque d’une escalade nucléaire.

Source : Journal Taipei Times acheté à Taipei le 28 juillet 2024 – volume 26, numéro 14

Un pays farouchement anti-nucléaire

Au-delà de la dimension militaire, Taïwan s’oppose également au nucléaire civil. Cette opposition ne repose pas uniquement sur des considérations idéologiques mais sur des réalités géographiques et environnementales.

Contrairement à des pays comme la France, Taïwan est particulièrement exposée aux séismes et aux tsunamis, ce qui rend le développement du nucléaire dangereux. L’exemple de la catastrophe de Fukushima au Japon a renforcé cette réticence.

En outre, l’île fait face à un problème majeur de gestion des déchets nucléaires. Avec un territoire restreint et une forte densité de population, aucune solution viable n’a été trouvée pour stocker ces déchets en toute sécurité.

Ainsi, Taïwan considère que l’énergie nucléaire n’est pas une option viable ni sur le plan sécuritaire ni sur le plan écologique. Le pays a donc choisi une voie sans nucléaire, tant militaire que civil, et mise sur d’autres alternatives énergétiques.

6- Vous avez deux enfants à Taïwan. Comment est la vie pour un adolescent là-bas ? Et selon vous, pourquoi la démocratie taïwanaise est-elle mieux notée que la démocratie française ? Les jeunes sont-ils plus politisés qu’ailleurs ?

(Rires) Mes enfants ne sont plus adolescents, ma fille a déjà 21 ans et mon fils 20 ans, ils sont adultes maintenant. Concernant la démocratie taïwanaise, je ne dirais pas qu’elle est « mieux » notée que celle de la France, mais il est vrai qu’une analyse de The Economist l’a classée comme la 8e démocratie la plus mature du monde. Cependant, chaque démocratie a ses propres défis.

Actuellement, Taïwan traverse une crise politique. Le Parlement est encerclé par des jeunes qui protestent contre une nouvelle loi. L’opposition, qui dispose d’une seule voix de plus, a voté pour modifier le fonctionnement du Parlement. Normalement, les lois doivent d’abord être examinées en commission avant d’être votées, mais cette nouvelle disposition supprime ce passage obligatoire.

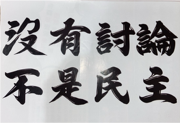

Source : stickers et affiches distribués lors de la manifestation du 28 mai 2024 – Bluebird Movement : « Pas de débat, ce n’est pas la démocratie »

Une autre loi est en cours de discussion : la loi sur « l’outrage au Parlement ». Selon cette loi, toute personne, y compris les citoyens, qui ne satisfait pas une demande du Parlement pourrait être accusée d’un crime d’outrage, passible de sanctions financières voire de prison. L’opposition affirme que cette loi vise principalement les ministres du gouvernement, en leur imposant des obligations d’information très strictes.

Cela montre que nous avons nos propres tensions démocratiques, comme en France. Une différence notable est que les manifestations à Taïwan sont généralement pacifiques. Lorsqu’il y a des mobilisations, elles se déroulent dans le calme : on ne s’en prend pas aux magasins, on ne brûle pas de voitures. L’objectif est de faire entendre des revendications, sans violence.

Paradoxalement, c’est au sein du Parlement que l’on observe davantage de tensions. Les députés n’hésitent pas à se battre pour démontrer à leurs électeurs qu’ils défendent activement leurs intérêts. En ce sens, les débats parlementaires taïwanais sont bien plus agités que ceux du Parlement français ! En France, vous êtes… comment dire… un peu plus civilisés dans vos débats parlementaires. (Rires)

« Opposition à l’abus de pouvoir élargi », « Opposition à la violence des décisions opaques », « Action Bluebird »

Taïwan face au KMT : entre incertitudes politiques et menace chinoise

7- La majorité du KMT est très mince, avec 52 sièges contre 51 pour votre parti. Quel problème cela pose-t-il concrètement ? Et le KMT est-il forcément synonyme de rapprochement avec la Chine ?

Pour le moment, c’est en tout cas l’image qu’ils véhiculent, même s’ils refusent de le reconnaître. C’est une perception largement partagée par la société taïwanaise et même à l’international. Leur position repose sur l’idée que, puisque la Chine représente la menace principale pour Taïwan, il faut d’abord chercher un consensus avec elle.

C’est une approche qui consiste à dire : « Si nous refusons le dialogue avec la Chine, cela ne fera que provoquer sa colère. » Mais il est important de clarifier un point. Le gouvernement taïwanais n’a jamais, du moins depuis que Taïwan est devenu une démocratie, refusé de dialoguer avec Pékin. Historiquement, la volonté de Taïwan a toujours été d’améliorer ses relations avec la Chine.

Il faut rappeler qu’il y a 60 ou 70 ans, sous Chiang Kai-shek (CKS), l’objectif du régime taïwanais était de reconquérir la Chine par des moyens militaires. Mais après la transition démocratique, nous avons complètement abandonné cette ambition. À partir des années 1990, notre seule volonté a été de préserver la paix avec la Chine. Aujourd’hui, la situation s’est inversée : c’est désormais Pékin qui cherche à utiliser la force militaire pour envahir Taïwan.

Au départ, cette politique était davantage celle du gouvernement que de la population, non ?

Oui, je pense que cela a toujours été une décision du pouvoir à Taïwan. Il y a 50 ou 60 ans, nous n’étions pas une démocratie et le peuple n’avait pas son mot à dire. D’ailleurs, l’exclusion de Taïwan de l’ONU a été, en quelque sorte, une erreur de notre propre gouvernement à l’époque. Aujourd’hui, la population en paie le prix.

Ce qui est regrettable, c’est que l’ONU ne prend pas en compte l’évolution de Taïwan. Nous sommes passés d’un régime autoritaire à une démocratie qui défend des valeurs universelles et qui prouve chaque jour que ce modèle fonctionne. Pourtant, nous restons exclus des grandes instances internationales. Il y a un vrai problème au sein du système onusien à ce sujet…

Contrôle de l’information et surveillance : l’influence du régime chinois sur sa population et l’étranger

8- Les hashtags liés à Tsai Ing-wen (TIW) et Lai Ching-te (LCT) ont été bloqués sur l’équivalent du réseau social X en Chine. Parallèlement, des campagnes de désinformation utilisant l’intelligence artificielle et une guerre psychologique basée sur le narratif chinois émergent. En tant que représentant de Taïwan à l’étranger, ressentez-vous parfois de la sympathie pour la population chinoise et son histoire, au regard des restrictions qu’elle subit ?

Le problème de la population chinoise, c’est qu’elle a été éduquée dans l’idée que Taïwan fait partie de la nation chinoise depuis l’éternité. Comme la Chine n’est pas une démocratie, ce narratif est rarement remis en question. C’est un problème non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Nous constatons que certains Chinois vivant en France ou aux États-Unis défendent encore fermement la position officielle de Pékin.

Cela s’explique en partie par le fait que le gouvernement chinois a réussi à instaurer des mécanismes de contrôle à l’étranger. Ce n’est pas moi qui le dis, mais plusieurs enquêtes ont révélé que des polices secrètes chinoises opèrent aux États-Unis et ailleurs, surveillant leur propre population. Pour ces personnes, exprimer un avis contraire au gouvernement peut signifier mettre en danger leurs familles restées en Chine. Elles sont donc contraintes d’adhérer à la ligne officielle, même si elles ne la partagent pas.

Bien sûr, nous accueillons aussi des Chinois qui s’opposent ouvertement à leur gouvernement et qui partagent nos aspirations à plus de liberté. Mais aujourd’hui, le régime chinois a mis en place un système de surveillance extrêmement sophistiqué, notamment grâce aux technologies issues de Taïwan et des pays occidentaux.

L’un des exemples les plus frappants est le crédit social en Chine. Ce système empêche quiconque critique le régime de voyager, de téléphoner ou même de mener une vie normale. Tout est désormais numérisé : en Chine, on ne paie presque plus en liquide, tout passe par des applications de paiement mobile. Ce système de contrôle technologique est si puissant qu’il influence la pensée d’une grande partie de la population.

Alors, bien sûr, on peut ressentir de la sympathie pour ces personnes, mais dans la réalité, ce système de contrôle est si efficace que cette sympathie se transforme souvent en constat d’impuissance. Nous avons été trop naïfs. Les pays occidentaux – y compris Taïwan – ont contribué à l’essor de cette surveillance en soutenant technologiquement la Chine sans en mesurer les conséquences. Aujourd’hui, Pékin exploite pleinement cet avantage.

Taïwan face à l’immigration chinoise : une situation sous contrôle

9- L’augmentation de l’immigration chinoise aux États-Unis, notamment par la frontière mexicaine, a-t-elle eu un impact sur Taïwan ? Y observe-t-on également une hausse des arrivées de ressortissants chinois ?

Je vois ce que vous voulez dire, notamment avec la situation à la frontière entre le Mexique et les États-Unis… En 2023, l’immigration illégale de ressortissants chinois y a été treize fois plus importante qu’en 2022. À Taïwan, la situation est différente, car il est plus facile de contrôler ces flux. Contrairement aux États-Unis, où les migrants peuvent tenter de franchir la frontière terrestre, venir à Taïwan implique un passage obligatoire par avion ou par bateau, ce qui réduit considérablement les possibilités d’entrée illégale.

Aujourd’hui, il y a effectivement des Chinois qui viennent à Taïwan, principalement pour le tourisme ou les études, mais ces séjours sont strictement encadrés. Par exemple, les étudiants chinois n’ont pas le droit de rester sur le territoire après leurs études, contrairement aux ressortissants d’autres pays. Taïwan a mis en place des lois spécifiques pour éviter une immigration massive en provenance de Chine et ainsi préserver son équilibre démographique et politique.

En revanche, Taïwan accueille davantage de migrants en provenance d’Asie du Sud-Est, de Hong Kong et de Malaisie. Depuis la répression à Hong Kong et la détérioration des libertés démocratiques, de nombreux Hongkongais choisissent Taïwan comme destination privilégiée. En Malaisie, la situation est également particulière, car la population est composée de deux groupes distincts : les Malais et les sinophones. Certains Malaisiens sinophones, confrontés à des tensions politiques et économiques, cherchent à s’installer à Taïwan.

Pour le moment, l’immigration en provenance de Chine reste donc sous contrôle, et il n’y a pas d’augmentation significative comme on peut l’observer aux États-Unis.

L’Europe doit défendre ses intérêts stratégiques en Indopacifique, y compris à Taïwan

10- « L’indépendance stratégique de l’Europe passe par Taïwan », affirme Jean-François Dimeglio, économiste et président d’Asia Centre. Cette phrase résonne-t-elle pour vous ?

(Rires) Oui, mais il faut d’abord comprendre pourquoi Jean-François Dimeglio a tenu ces propos. L’Europe, et en particulier la France, a toujours cherché une autonomie stratégique, c’est-à-dire une position qui ne soit ni alignée sur les États-Unis, ni soumise à l’influence chinoise ou d’autres grandes puissances.

Il ne faut pas oublier que, pendant des décennies, l’Europe a souvent été contre la suprématie américaine. Cela s’est reflété dans de nombreux domaines, y compris sur la question de Taïwan. L’Europe n’a jamais voulu suivre directement la politique américaine à ce sujet, ni sur d’autres enjeux stratégiques.

D’un point de vue géopolitique, l’Europe a longtemps considéré la Russie et la Chine comme des partenaires stratégiques. La France, d’ailleurs, a été l’un des premiers pays à établir un partenariat stratégique avec la Chine en 2004. C’est pourquoi, malgré la réussite démocratique de Taïwan et son développement, l’Europe a été très timide dans son soutien, même si cela est en train d’évoluer ces dernières années. Depuis 2019-2020, la situation géopolitique a changé. La Chine cherche de plus en plus à étendre son influence dans l’Indopacifique. Or, la France a des intérêts majeurs dans cette région, mais aussi en Afrique, où elle est progressivement évincée. Parallèlement, la Chine y accroît son influence.

C’est dans ce contexte que Jean-François Dimeglio appelle l’Europe à se réveiller et à observer attentivement la stratégie chinoise. Son message n’est pas seulement de soutenir davantage Taïwan, mais plutôt d’oser défendre les intérêts stratégiques européens, notamment dans le détroit de Formose et plus largement dans l’Indopacifique.

L’Europe ne doit pas craindre d’être alignée avec les États-Unis sur certains dossiers clés, car au final, il s’agit de protéger ses propres intérêts géopolitiques et économiques dans cette région du monde.

Les préoccupations des Taïwanais : entre menaces extérieures et défis internes

11- La population taïwanaise en a-t-elle assez d’être réduite à un petit territoire démocratique menacé par la Chine ? N’a-t-elle pas des problèmes plus urgents à gérer sur son propre territoire ? Auriez-vous souhaité davantage d’interviews axées sur la politique intérieure taïwanaise plutôt que sur la Chine ?

(Rires) Il est vrai que les Taïwanais en ont parfois assez d’être toujours ramenés à la question de la menace chinoise et des éternelles interrogations : Taïwan veut-il être indépendant ? Veut-il maintenir le statu quo ? Veut-il se rapprocher de la Chine ?

Si l’on regarde la politique intérieure, je crois que la jeune génération taïwanaise se considère d’abord comme taïwanaise, et non plus du tout comme chinoise. Un autre phénomène, cependant, est que cette jeune génération pense que la démocratie est un acquis et qu’il n’est plus nécessaire de se battre pour la défendre. Cela s’est illustré lors des dernières élections : lors des élections présidentielles récentes, mais aussi des élections régionales d’il y a deux ans, le parti au pouvoir (DPP) a subi une lourde défaite. Pourquoi ? Parce qu’il mettait toujours en avant la résistance à la Chine, tandis que la population était préoccupée par d’autres problèmes, notamment économiques.

Si Taïwan a bien géré le début de la crise du COVID-19, la sortie de crise a été plus compliquée. Les restrictions ont duré trop longtemps : masques obligatoires, tests réguliers, refus de revenir rapidement à la normale… Ces mesures ont particulièrement impacté le tourisme, la restauration et les petites entreprises. L’économie technologique et les semi-conducteurs, eux, ont continué à prospérer, mais la population moyenne, elle, a souffert.

En conséquence, les inégalités se sont creusées. Les ingénieurs de TSMC gagnent très bien leur vie, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble de la population. Pour la majorité, le pouvoir d’achat reste une source d’inquiétude. Acheter un logement, par exemple, est devenu très difficile. Il y a trop d’universités, et les frais de scolarité sont jugés excessifs. Les jeunes générations ont l’impression qu’ils n’atteindront jamais le niveau de vie de leurs parents. Avant, un professeur pouvait acheter une maison ; aujourd’hui, même un ambassadeur aurait du mal à acheter une maison correcte au sein de Taipei.

La question du logement et des inégalités économiques

Le prix des logements a explosé, et beaucoup de jeunes sont contraints de vivre chez leurs parents faute de pouvoir acheter. Certains héritent d’un bien familial, mais pour les autres, la seule option reste la location. Le gouvernement tente de construire des logements sociaux, mais ce n’est pas suffisant. En parallèle, les inégalités se creusent : les plus riches achètent plusieurs biens, tandis que les classes moyennes peinent à accéder à la propriété. Même avec un bon salaire, il est difficile de rembourser un prêt immobilier.

Les impôts sur les hauts revenus existent, mais les plus riches restent riches malgré une fiscalité à 40 %. L’évasion fiscale est également une problématique, comme dans d’autres pays. Le gouvernement cherche à trouver un équilibre, car une pression fiscale trop forte pourrait pousser les grandes fortunes à partir, ce qui nuirait à l’économie du pays.

Un atout pour Taïwan : une faible dette publique

Contrairement à la France, où la dette dépasse désormais 100 % du PIB, Taïwan se maintient entre 20 et 30 %. Cela force le gouvernement à gérer ses finances avec plus d’efficacité et éviter les emprunts excessifs, sous peine de faire peser un fardeau sur les générations futures.

Le système de retraite et la protection sociale

Taïwan possède un système de retraite, mais il est bien moins généreux que celui de la France.

En termes de protection sociale, Taïwan se situe à mi-chemin entre la France et les États-Unis : moins d’aides publiques qu’en Europe, mais un coût de la vie plus accessible qu’aux États-Unis. Par exemple, le gouvernement actuel cherche à réduire les frais de scolarité en alignant les universités privées sur les universités publiques, une démarche qui rappelle le modèle français.

Le modèle universitaire : entre États-Unis, Chine et Europe

Le système universitaire taïwanais est très influencé par le modèle américain. L’organisation en Bachelor, Master, Doctorat est la même, et les campus sont omniprésents avec une place importante pour le sport, contrairement à certains pays européens.

La montée en puissance du soutien européen à Taïwan

Depuis plusieurs années, l’image de l’Europe s’améliore à Taïwan. Auparavant, l’Europe restait très distante sur la question taïwanaise, laissant les États-Unis et le Japon être les principaux partenaires stratégiques. Aujourd’hui, la situation change : les pays européens soutiennent de plus en plus la participation de Taïwan à l’OMS et aux discussions du G7 et G20.

Ce soutien est essentiel pour renforcer la volonté de résister à la menace chinoise. Si Taïwan se sent isolé, il sera plus vulnérable. Mais si des pays comme la France, l’Allemagne et d’autres soutiennent Taïwan, ne serait-ce que moralement, cela joue un rôle dissuasif face à Pékin.

12- Et est-ce que à Taiwan vous vous considérez comme une nation unie ?

En interne, Taïwan est une nation unie, mais ses citoyens ont des visions différentes de l’avenir. L’identité taïwanaise est forte, mais les débats portent sur la manière dont le pays doit évoluer : maintenir le statu quo, renforcer son indépendance ou modifier son modèle économique et social.

Avril – Merci beaucoup pour cet échange enrichissant.

M. Wu Chih Chung – Très bien, c’était un plaisir.

Notes et références

- *Qingdao East Road : Qingdao East Road est une rue de Taipei connue pour être un lieu fréquent de manifestations. Cette référence ironique souligne le cycle politique récurrent à Taïwan où les électeurs mécontents manifestent après avoir soutenu des politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses.

- Article complémentaire : Pour une analyse approfondie du Mouvement Bluebird, voir :

- Geopolitica.info, « Taiwan’s Bluebird Movement », accessible en ligne : https://www.geopolitica.info/taiwans-bluebird-movement/.

Article passionnant, merci.