La Colombie, fortin de Washington

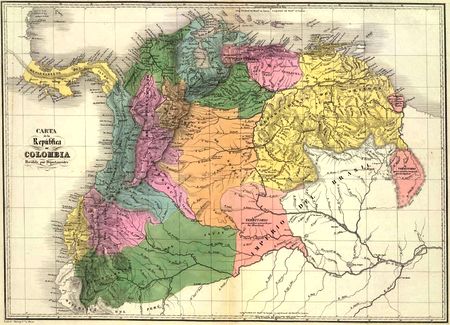

La « Grande Colombie », jadis composée de la Colombie, du Venezuela, de l’Equateur et du Panama n’est plus. Cette union, qui a permis de chasser le colon espagnol, n’a pas résisté aux indépendances. Le Venezuela de l’anti-US Chavez et la Colombie, que les États-Unis abreuvent en investissements colossaux pour assurer sa sécurité et son développement capitaliste, s’éloignent inexorablement. Quand Washington bouleverse la diplomatie…

Contrairement aux idées reçues, le peuple colombien ne vit pas de son agriculture. Trois habitants sur quatre vivent dans les villes et la Colombie possède de grands centres urbains, comme sa capitale Bogotá, mais aussi Medellin, Cali, Barranquillaou encore Cartagena. En effet, les gouvernements successifs ayant su accueillir les investisseurs étrangers avec beaucoup de souplesse, la jeunesse s’est éprise d’un modèle occidental qui encourage la liberté d’entreprendre. Une nouvelle Colombie que les médias, les agents économiques mais également la sphère politique, contribuent à lancer sur la voie du développement capitaliste.

Sans doute est-ce là l’illustration concrète du soft power exercé depuis la fin de la seconde guerre mondiale par les États-Unis, judicieusement accompagné d’investissements colossaux dans les secteurs publics et privés colombiens. L’objectif pour Washington : la stabilité économique et politique à l’intérieur des frontières. Ses ennemis : les guérillas et le narcotrafic. Ceux-ci contribuent à faire du pays, comme de ses voisins l’une des zones les plus dangereuses au monde, reconstituant sans le vouloir une Grande Colombie. Unie dans l’instabilité mais désunie par les divergences politiques.

La Colombie et le Venezuela, la marque d’une profonde cicatrice

La République de la Grande Colombie, construite sur « La Constitution de Cucùta », est née le 10 août 1819 grâce à l’initiative de Simon Bolivar et de Francisco Paula de Santander. Les peuples de la Grande Colombie s’opposent alors à la couronne d’Espagne et en chassent les colons afin d’en finir avec l’esclavage et l’exploitation des terres. Très vite cependant, l’union se fragilise, et deux visions scindent le paysage politique : d’un côté les bolivariens, défenseurs d’une république centralisée autour d’un leader puissant, de l’autre les santandériens, plus libéraux, favorables à un état fédéral et à une séparation stricte des pouvoirs.

Le Venezuela et la Colombie illustrent encore aujourd’hui parfaitement les marques de cette scission en entretenant une forte divergence politique. La Colombie a opté pour un régime parlementaire dans lequel le président de la République dispose d’un fort pouvoir exécutif soumis à l’approbation du Congrès. Sa constitution, qui date de 1991, encourage le libéralisme et conserve une séparation stricte des pouvoirs tandis que, du côté vénézuélien, le régime, dit « bolivarien », est centralisé autour de son chef d’Etat, Hugo Chavez, qui bénéficie depuis 1999 d’une autorité considérable.

Si la différence de structure politique n’a pas d’effet direct sur les tensions entre les frères ennemis, elle illustre toutefois une frontière politique de plus en plus hermétique comme elle peut expliquer les relations opposées entretenues avec Washington. La capacité des USA à s’immiscer dans les affaires internes, dépendant de la nature du régime, s’accommode mal à un Etat centralisé et ouvertement hostile, comme le Venezuela. À l’inverse, la Colombie, plus libérale, voit ses élites économiques et politiques s’aligner sans effort sur la position américaine. Le résultat d’une politique au long cours de la part des États-Unis.

L’alibi

Ainsi, les Américains ont su profiter des troubles subis par les Colombiens au cours du vingtième siècle pour accentuer leur présence dans le pays. En 1964, le Xe Congrès du Parti Communiste Colombien propose de former un appareil armé révolutionnaire : les FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) qui sont bientôt rejoints par d’autres mouvements tels que l’ELN (Armée de Libération Nationale) en 1965, l’EPL (Armée Populaire de Libération) en 1967 et le M19 en 1970.

En réponse, c’est l’armée officielle colombienne qui va se charger de défendre les intérêts de Bogota… et de Washington qui envoie une aide financière et technique. Cependant, les luttes s’éternisent. L’impôt sur la « pâte base » de la coca, prélevé par les guérilléros sur les agriculteurs pour financer la lutte armée, ne suffit plus. Et la pénurie finit par pousser les guérillas vers la production de cocaïne dont les bénéfices sont considérables.

D’autant qu’au même moment, l’offre et la demande de ce stupéfiant croît considérablement aux États-Unis. L’alibi était tout trouvé : associer guérilla et narcotrafic. Paroxysme de cet amalgame, depuis les attentats du 11 septembre, les États-Unis n’hésitent plus à qualifier les narco trafiquants de narco terroristes. Washington n’a alors plus de raisons de dissimuler sa présence à Bogota.

Pour preuve : le « plan Colombie ». Signé en 1998 par le président Pastrana, ancien président de la Colombie, puis renommé par le président Uribe « plan patriotique », il prévoit la présence d’un total de 7 000 soldats colombiens mais surtout de douze commandos d’élites du DAS (Département Administratif de Sécurité) armés et entraînés par le Pentagone. Coût total : 5,4 milliards de dollars US.

Plan Colombie II : « Diviser pour mieux régner »

Et l’alliance va se renforcer. Alors que Chavez évoque la possibilité d’une union andine, Washington se prend à douter et décide d’accentuer son implication. Aussi controversé soit-il, le « plan Colombie » poursuit ainsi son développement militaire. En 2007, Uribe, alors nouveau président colombien, prend le risque de détériorer la souveraineté de sa nation en signant un nouvel accord. Un « plan Colombie II » qui prévoit la mise à disposition pour les États-Unis de sept bases militaires colombiennes stratégiques et de tous les aéroports internationaux.

Or, les bases militaires concernées ne sont pas seulement essentielles pour mater le narco terrorisme, elles le sont aussi en vue d’un contrôle stratégique de la région. Et sitôt après l’annonce officielle de ce nouvel accord, la Colombie voit la contestation monter autour de ses frontières. D’un côté l’Équateur, de l’autre le Venezuela.

Ce qui ne l’empêche pas, le premier mars 2008, d’ordonner à l’armée un bombardement suivi d’un débarquement héliporté, au sud de la région de Putumayo, aux confins de la frontière colombienne avec l’Equateur et le Pérou. Une intervention ciblée, au cours de laquelle Luis Edgar Devia, alias Raul Reyes, le numéro deux des FARC, ainsi qu’une dizaine d’hommes auraient été tués.

Un succès militaire et des relations diplomatiques difficiles dans la région de l’ancienne « Grande Colombie », puisque le gouvernement équatorien de Rafael Correa a aussitôt rappelé ses ambassadeurs à Bogotá pour protester contre le viol de ses frontières. Plus virulente encore est la réaction du Venezuela qui envoie une division armée à la lisière du territoire colombien, en guise d’avertissement à ce qu’il considère comme une violation « de l’idéal de souveraineté qui est si précieux en Amérique latine ».

La menace bolivarienne

Si les tensions diplomatiques se sont apaisées depuis lors, Washington continue de s’inquiéter. Depuis le début des années 2000, les liens se resserrent entre Hugo Chavez et le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Exprimant la « volonté de renforcer les relations bilatérales », ils accentuent gravement les divergences entre Bogotá et Caracas en partageant une position très critique envers les États-Unis et en multipliant les rencontres. Ainsi, 29 accords bilatéraux de coopération ont été signés jusqu’à ce jour. Une coalition stratégique naissante qui a pour but de lutter contre l’hégémonie de Washington.

Pire aux yeux des Américains, les 5 et 6 septembre 2009, lors d’une visite à Téhéran, le leader de la République bolivarienne a remercié le président Ahmadinejad « pour les transferts de technologie de l’Iran au Venezuela », et a ajouté que « l’Iran a le droit de développer son énergie nucléaire comme le font la France et de nombreux pays. » Et d’ajouter : « Et le Venezuela… Pourquoi pas ? ».

Ainsi, la volonté de Caracas de posséder sa propre énergie nucléaire civile accentue les tensions dans la région. En plus de son pétrole, le Venezuela pourrait obtenir avec l’arme nucléaire un outil diplomatique de poids qui inquiète la Maison Blanche. Car, si les relations entre Caracas et Bogotá se sont relativement normalisées, la stabilité de la Grande Colombie peut à tout moment céder. Ce que Washington cherche à tout prix à éviter en s’accommodant de la situation actuelle, certes précaire. La Maison Blanche a en effet aussi peu d’intérêt à un conflit ouvert qu’elle n’en a à voir s’allier le Venezuela et la Colombie.

Simon B, étudiant en Science politique

No Comment