Par Pierre SIVIGNON

Si vous disposez d’une connexion Internet, de (beaucoup de) temps libre et d’une âme de chef d’État, malheureusement contrariée par la pesanteur du jeu institutionnel (inter)national, ne désespérez pas car j’ai une très bonne nouvelle à vous annoncer : vous pourriez bien voir votre rêve se réaliser et vous retrouver, dans quelques mois, à la tête d’un État florissant, disposant de son appareil sur-mesure et d’une population dévouée, d’un drapeau et d’une devise créés selon votre goût, d’une monnaie officielle, d’un passeport et, peut-être même, d’un territoire sur lequel régner (presque) sans partage. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de créer votre micronation – démocratique ou despotique c’est à vous de voir ! Une fois couronné et déterminé à faire valoir vos droits sur quelque terra nullius injustement délaissée par nos contemporains, vous serez alors surpris de constater que les homologues internationaux ne manquent pas : les potentats de la République de Molossia, de la Principauté d’Aigues-Mortes, de la République Royale de Ladonia, du Grand-Duché de Flandrensis ou du Royaume spatial d’Asgardia se feront, à n’en point douter, une joie de nouer des relations diplomatiques avec votre nouvel empire – certains s’aventureront peut-être même à le qualifier de “prometteur” et, qui sait, peut-être obtiendrez vous un jour le précieux sésame : la reconnaissance diplomatique.

Depuis quelques années, les micronations pullulent à la surface du globe, encouragées par l’expansion d’Internet et la curiosité de l’opinion publique internationale. Entités “étatiques” singulières et autoproclamées, les micronations revendiquent leur indépendance ainsi que leur souveraineté sur des territoires allant de la taille d’une chambre à coucher à l’espace tout entier, se battant, avec plus ou moins de sérieux, pour obtenir une reconnaissance diplomatique officielle. Les motivations qui poussent les leaders des micronations à créer leur propre pays sont nombreuses : plaisanterie élaborée, projet utopiste, satire politique, militantisme, opportunisme financier… Généralement fondées par une poignée d’individus, souvent même par un individu seul (le “cryptarque”), les micronations présentent, à quelques détails près, toutes les caractéristiques de ce que l’on considère habituellement comme un État : un nom, un régime politique, un drapeau, une hymne, une devise, une monnaie, des passeports, un souverain, des institutions, des revendications (territoriales), des titres honorifiques, des citoyens… Cependant, un élément, pourtant cardinal, manque cruellement à l’appel : la reconnaissance pleine et entière de leur statut d’État ainsi que de leur légitimité. En cela, le phénomène micronational bouscule nos a priori et soulève un certain nombre de questions quant à la nature profonde des États et du système international : pourquoi telle entité serait-elle plus légitime qu’une autre à prétendre au statut d’État souverain et indépendant ? Qui décide d’octroyer ou de refuser ce statut ? Quelles différences fondamentales y a-t-il entre une micronation, un État non reconnu et un État reconnu ? Les micronations existent-elles réellement ou ne sont-elles que des entités fictives tout droit sorties de l’imagination de doux rêveurs ? Sont-elles porteuses de modèles politiques alternatifs ? C’est à ces questions que je tenterai d’apporter quelques premiers éléments de réponse.

Avant de débuter notre analyse, je souhaite attirer l’attention du lecteur sur deux registres d’appréhension du phénomène micronational. Premièrement, la tendance à l’observation amusée et au classement systématique dans la catégorie “insolite” – on retrouve cette tendance dans la plupart des articles de presse qui traitent du phénomène ainsi que dans les centaines de vidéos publiées sur Youtube, le plus souvent sous forme de “tops” insipides. Ici, nous prendrons le parti de prendre au sérieux les micronations, qui ne se résument pas à de simples artefacts pour cabinet de curiosités mais interrogent nos catégories politiques et notre système international plus profondément que la plupart des observateurs le laissent penser. Deuxièmement, la tendance à la disqualification du phénomène via l’emploi récurrent de champs lexicaux (in)directement péjoratifs – les plus courants étant ceux de la mégalomanie et du jeu enfantin qui aboutissent à psychiatriser les cryptarques ou à discréditer leurs potentielles innovations. Précisons enfin que l’idée n’est évidemment pas de légitimer le phénomène, simplement de le comprendre dans sa complexité. Ceci étant dit, plongeons dans l’univers des micronations.

Définir un objet d’étude complexe : qu’est-ce qu’une micronation ?

“Micronations”, “cryptarchies”, “État privé”, “micropatries”, “micro-États”, “mini-États”, “États de facto”, “État non reconnu”, “État réel en quête de reconnaissance”, “État sécessionniste », “État fantôme”, “État virtuel”, “État imaginaire”… Les expressions entretenant une proximité plus ou moins grande avec notre objet d’étude sont nombreuses et ne facilitent pas son appréhension. Cette pluralité d’expressions renvoie également à la multitude d’entités en quête de reconnaissance et de situations limites (entre indépendances ou sécessions autoproclamées, reconnaissances inexistantes ou partielles et souverainetés disputées) qui caractérisent notre époque et mettent au défi l’ordre international. Commençons par ce que les micronations ne sont pas. Une micronation n’est pas un micro-État ou un “mini-État” (Minassian, 2008) : dans la littérature scientifique, la catégorie des “micro-États” désigne les États de taille modeste mais pleinement reconnus par la communauté internationale (Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, le Liechtenstein et les petits États insulaires du Pacifique comme Nauru et Tuvalu par exemple). Une micronation n’est pas, non plus, un État de facto – nous regroupons sous cette catégorie les États sécessionnistes issus des conflits gelés de l’espace post- soviétique (Abkhazie, Ossétie du Sud, Transnistrie, Haut-Karabagh) et les “États réels en quête de reconnaissance” (Lasserre, 2012) comme le Kosovo ou la République turque de Chypre du Nord. Comme nous le verrons plus loin, les critères retenus pour différencier mini-États, de facto states, et micronations peuvent sembler arbitraires.

Carte des micro-États du monde

Source : Merle, Thomas (2018). “Comment les micro-États parviennent-ils à exister et peser sur l’échiquier mondial en dépit de leur modeste taille?”, Diploweb, le 14 octobre 2018.

Une micronation peut être définie, a minima, comme “une entité créée par un petit nombre de personnes, qui prétend au statut d’État indépendant et s’efforce d’en présenter les caractéristiques” (Lasserre, 2012) – à travers cette définition, on voit que la formulation de revendications territoriales n’est pas un critère discriminant alors que la question du soutien populaire, ou, de manière plus prosaïque, du nombre de personnes concrètement impliquées en est un. D’un point de vue conceptuel, Bruno Fuligni a proposé dans son ouvrage L’État c’est moi : histoire des monarchies privées, principauté de fantaisie et autres républiques pirates (1997), le terme de “cryptarchie” (littéralement “État caché”) repris par le géographe Gilles Fumey (2002), pour rendre compte du phénomène micronational. Sceptique quant aux imprécisions potentielles d’un tel vocable, Frédéric Lasserre a, de son côté, introduit l’expression d’“État privé” pour désigner les micronations : “Reflétant leur nature d’initiative très locale, n’impliquant lors de leur création le plus souvent qu’une personne, au mieux un petit groupe, et généralement de l’absence de dimension culturelle dans leurs revendications ou leur légitimité affirmée, je propose le terme d’État privé pour décrire ces constructions politique imaginées, où certains fondateurs se prennent au sérieux, et d’autres se contentent de simuler une histoire politique différente” (2012). L’introduction de la dimension “privée” dans la caractérisation des projets micronationaux est particulièrement intéressante en raison de l’oxymore créé (l’État étant par essence une entité publique), qui met en évidence la nature paradoxale des cryptarchies. De plus, si l’on comprend le terme “privé” comme connexe à celui de “personnel” (soit “ce qui m’appartient”, “ce qui vient de moi”), l’expression “État privé” pointe du doigt la nature quasi-soliptique des micronations – le solipsisme étant entendu comme l’“attitude du sujet pensant pour qui sa conscience propre est l’unique réalité, les autres consciences, le monde extérieur n’étant que des représentations” ou “l’attitude d’une personne qui, dans son expression, sa création, sa vision du monde, privilégie la solitude de sa subjectivité”[1]. À la manière d’un démiurge ou d’un magicien (au sens ethnologique du terme), le cryptarque (dis)tord la réalité matérielle et cherche à la plier selon sa volonté : c’est parce que je pense et déclare l’existence de ma nation que celle-ci devient tangible et prend vie. Pour autant, et c’est la position que je défendrai au long de cet article, il faut se garder de considérer ces entités comme purement fictives, virtuelles ou imaginaires.

Notons que l’emploi du terme “micronation” est, de plus, problématique ou confus au regard des conceptions traditionnelles de la nation (élective-française et ethnique-allemande) et de l’État. Pour reprendre les mots de Benedict Anderson, la nation est une “communauté politique imaginée”, une construction historique et une identité partagée, ce qui fait écho aux mots d’Ernest Renan sur la nation élective, “plébiscite de tous les jours”, (artificiellement ?) opposée à la nation ethnique des Romantiques allemands ; l’État en revanche, et bien que ses définitions soient elles aussi multiples, est du domaine de l’institutionnel, c’est un mode d’organisation de la société, une construction administrative ou encore un appareil politique. Puisque “les micronations ne cherchent que rarement à créer des groupes unis par une nouvelle culture commune, mais tentent plutôt de mimer des appareils d’État” (Lasserre, 2012), il serait plus approprié de parler de “micro-États” – le terme est cependant, et comme nous l’avons montré plus tôt, déjà utilisé dans le corpus scientifique pour caractériser les mini-États reconnus. La traduction transparente de l’anglais vers le français est donc source d’imprécisions.

Voyage en cryptarchie

Tout ceci étant dit, procédons à un tour d’horizon. Estimer précisément le nombre de cryptarchies actives en 2022 est une gageure : Gilles Fumey parle de 600 cryptarchies actives ou en sommeil (2000), Frédéric Lasserre en recense 500 (2012) et Bruno Fuligni estime leur nombre à 400 dans son ouvrage Royaumes d’aventure : ils ont fondé leur propre État (2016). La nature éphémère ou confidentielle de certains projets et la barrière de la langue ou de la publicisation sont autant d’obstacles qui rendent le jeu des estimations d’autant plus complexe. Puisqu’on trouve des cryptarchies sur les cinq continents, on pourrait rapidement conclure à l’universalité du phénomène ; néanmoins, l’Europe et les Amériques regroupent la majorité des projets, l’Afrique et l’Asie en étant quasiment dépourvues – notons que des pays comme l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis ou la France sont d’ailleurs particulièrement prolifiques (Lasserre, 2012). Un autre problème de taille se pose puisque “si les animateurs ont parfois un lien de proximité avec ces espaces revendiqués, voire s’ils les occupent au moins pour partie […], les revendications sont parfois sans lien direct avec leurs espaces de vie” (Lasserre, 2012). Peut-on dès lors considérer une micronation comme “africaine” si, bien qu’elle soit l’objet d’une revendication territoriale précise, son fondateur est américain et n’y vit pas (cas du Soudan du Nord) ?

On ne trouve à ma connaissance aucune liste exhaustive ou cartographie complète en ligne – le lecteur pourra néanmoins se référer aux cartes dressées par Gilles Fumey (2002) qui, si elles restent incomplètes, permettent de donner un aperçu de la localisation des micronations. Datées, ces dernières n’incluent donc pas un certain nombre de projets d’envergures apparus depuis les années 2000 : citons par exemple le Grand-Duché de Flandrensis, fondé en 2008 par Niels Vermeesch et revendiquant certains territoires arctiques, le Royaume du Soudan du Nord, proclamé par le fermier américain Jeremiah Heaton et revendiquant la terra nullius du Bir Tawi, la République Glaciaire, créée par Greenpeace en 2014 et revendiquant le contrôle sur les glaciers chiliens à des fins de sensibilisation environnementale, ou encore la micronation libertarienne du Danube, la République du Liberland, fondé en 2015.

Cartes des cryptarchies mondiales et européennes

Source : Fumey, Gilles (2002). “Géographie des cryptarchies”, Mappemonde, 66 (2002.2), pp. 30-31.

Quittons les considérations spatiales pour nous intéresser à la dimension temporelle et à l’historique des micronations : quand sont-elles apparues ? Existe-t-il des périodes historiques propices à leur développement ? Un premier élément de réponse nous est fourni grâce à l’outil de visualisation Ngram Viewer, qui rend compte de la fréquence d’un mot dans les sources imprimées d’une langue donnée : pour la période 1800-2019, on voit que les occurrences du terme “micronation” en langue anglaise se multiplient entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, pour réaugmenter à partir de la fin des années 1980 et finalement exploser à partir des années 2000 – avec quelques occurrences entre 1874 et 1880, 1940 et 1953, et une diminution à partir de 2013 qui laisse deviner un léger “tassement” du phénomène ou plutôt de l’intérêt qui lui est porté. L’explosion contemporaine du phénomène à partir des années 1990-2000 est donc intrinsèquement liée à l’apparition d’Internet, facilitant la publicisation des projets et la virtualisation de nos existences – on peut également parler d’une “mode des cryptarchies” entre 2005 et 2015 environ, période où de nombreux regards, dont celui de la communauté scientifique, se sont portés sur cette thématique.

Cependant, on retrouve trace de “proto-micronations” plusieurs siècles avant l’avènement de la digitalisation du monde : sur les 281 micronations étudiées par Lasserre, “29 projets dataient d’avant 1950 ; 202 d’après 1990, 132 d’après 2000 et 53 d’après 2008” (2012). Les dites “Républiques pirates” du XVIIème siècle font ainsi figure de précurseurs, notamment celle de Bouregreg au Maroc (1619-1627) et de Nassau aux Bahamas (1706-1718), de même que la mythique Libertalia malgache. L’époque coloniale, période de conquête et d’annexions de territoires, verra également les colons, aventuriers et opportunistes tenter de fonder leurs propres pays, profitant d’un contexte favorable à de telles ambitions. Citons par exemple le fictif Caciquat du Poyaïs (1825-1826) grâce auquel le corsaire écossais Gregor MacGregor fit fortune en dupant les colons européens (son caciquat n’existait tout simplement pas mais servait d’appât pour berner les investisseurs) ou le bien réel Royaume de Sarawak (1841-1946), fondé par l’aventurier britannique James Brooke sur l’île de Bornéo. Les ressortissants français ne sont pas en reste, avec le Royaume des Sédangs en Indochine (1885-1890), les Républiques de Guyane Indépendante et de Counani (de 1886-1911) ou l’Empire du Sahara (1903-1905), fondé par le richissime Henry Jacques Lebaudy, héritier fantasque qui défraya la chronique des deux côtés de l’Atlantique et finira assassiné par sa femme.

Comme nous le verrons dans un instant, les micronations sont multiples, notamment dans leurs revendications ou organisations internes. Peut-on cependant dresser un portrait robot de la micronation “typique” ? Quelles seraient ses caractéristiques majeures ?

Apparue dans les années 1990 ou 2000, elle est fondée par un seul individu ou un noyau dur de personnes en réaction à une situation précise ou dans un but satirique, ne (sur)vit que quelques années, s’organise selon un régime politique traditionnel (de type monarchie ou république), revendique un territoire donné qu’elle entend administrer et recherche à la fois l’indépendance, la légitimité et la reconnaissance de ses pairs. En effet, la plupart des projets ne résistent pas à l’épreuve du temps, souvent en raison de leur hyper-personnalisation qui ne facilitent pas l’appropriation et la transmission à un tiers, si bien qu’en 2012, Frédéric Lasserre estimait l’espérance de vie moyenne d’une micronation à 12,38 ans avec un âge médian de 6 ans ; fait intéressant, plus le projet est ancien, plus il a de chance de durer : de plus de 30 ans d’espérance de vie avant 1950 à moins de 5 après 2000 (Lasserre, 2012). Dans la francophonie, on retrouve par exemple le Royaume d’Araucanie et de Patagonie (depuis 1860), la République de Montmartre (depuis 1921) ou encore la République libre du Saugeais (depuis 1947).

En outre, les cryptarques privilégient les régimes politiques traditionnels, a fortiori non démocratiques tels que les monarchies, principautés ou duchés – sur l’échantillon étudié par Lasserre, on retrouvait ainsi “3 régimes anarchiques ; 4 États libertaires ; 11 républiques socialistes ou démocraties populaires ; 83 républiques et 167 monarchies” (2012). Beaucoup d’observateurs tentent d’expliquer la prévalence monarchique par la mégalomanie supposée des fondateurs, leur désir de contrôle, si ce n’est même leurs penchants réactionnaires – une interprétation hâtive, cet état de fait tenant sans doute plus de l’hyper-personnalisation évoquée plus haut et de la dimension satirique de nombreux projets. Kevin Baugh, illustre cryptarque, qualifie par exemple sa célèbre République de Molossia, fondée en 1999 (sur les bases d’un ancien projet de 1977), de “république-bananière-dictatoriale”, rendant la dimension satirique des plus évidentes – signalons qu’il y a quelques années, Molossia, qui se limite au domicile et au terrain de Kevin Baugh, était officiellement sous régime communiste ! Le choix de régimes monarchiques ou “autoritaires” permet aux cryptarques de mimer les conventions, protocoles et symboles qui y sont traditionnellement associés, en les détournant à l’envie (tenues princières ou protocolaires, amoncellement de médailles, atours plus ou moins extravagants, drapeaux flamboyants, etc.).

Photographie de Kevin Baugh, cryptarque fondateur de la République de Molossia (Nevada)

Source : Travel Nevada

Essai de typologie

Arrivé à ce stade, une question devrait naturellement poindre dans l’esprit du lecteur : quelles sont les motivations qui poussent des individus à proclamer l’indépendance de leur propriété privée ou à revendiquer la souveraineté sur des pans entiers de l’Antarctique ? Finalement, tout ceci n’est-il qu’une plaisanterie un peu plus élaborée que la moyenne ? Pour répondre à ces questions, intéressons-nous aux travaux de Frédéric Lasserre (2012) qui a produit un énorme travail de typologie, en distinguant tout d’abord les principaux objectifs poursuivis par les fondateurs ou animateurs des cryptarchies – ou “États privés” pour reprendre son expression. Il distingue ainsi des objectifs mercantiles, politiques, protestataires, ludiques et satiriques – précisions que plusieurs objectifs peuvent être poursuivis dans le même temps.

Tableau présentant les motivations principales des cryptarques

Source : Lasserre, Frédéric (2012). “Les hommes qui voulaient être rois II. Sociologie des États privés”, Cybergeo: European Journal of Geography [Online], Space, Society,Territory, document 611

Certains gestionnaires d’États privés cherchent donc à s’enrichir personnellement, “par le biais de la vente de souvenirs ou d’instruments gouvernementaux (timbres, monnaies, billets de banque, drapeaux, médailles, casquettes, etc…) à laquelle de nombreux autres États privés ont recours de toute façon pour financer leurs activités ; de la vente de passeports” ou “de titres de noblesse inventés” (Lasserre, 2012). Sealand, célèbre micronation, fondé par Paddy Roy Bates en 1967 au large de l’estuaire de la Tamise sur une ancienne plateforme militaire, vous propose ainsi sur son site internet de devenir “lord ou lady” pour la modique somme de 36,99€ – pour devenir baron ou baronne, il faudra cependant dépenser un peu plus, soit 74,99€. La Principauté de Sealand vend également des cartes d’identité, des timbres, des pièces commémoratives, des impressions de sa Constitution, etc., une pratique largement répandue parmi les micronations. Le choix du régime monarchique répond donc également à une logique économique de maximisation des profits via la vente de produits dérivés, puisque le commerce de titres de noblesse – réels ou fantaisistes – serait impossible sous un régime républicain. À l’image du Caciquat du Poyaïs, d’autres micronations poursuivent une logique économique plus discutable ou carrément frauduleuse – les leaders du Dominion de Melchizedek, “ecclesiastical sovereign state” fondé en 1986 sur un atoll des Îles Marshall, cherchent ainsi à créer un paradis fiscal permettant le blanchiment d’argent.

Nombre de cryptarques poursuivent également des objectifs politiques, le spectre étant relativement large, allant de la démarche “utopiste” (création d’une nouvelle forme d’organisation de la société ou d’une communauté reposant sur des principes idéalistes) au projet politique protestataire (contre les institutions en place, les dogmes de l’époque ou des décisions particulières). Concernant les cryptarques protestataires, la sécession ou déclaration d’indépendance permet ainsi de “formaliser un discours critique envers les élites politiques et la contestation de l’autorité de l’État réel […], ou pour protester contre une politique ou une décision gouvernementale ou de justice : rejet des impôts (Minerva), restriction des quotas de production de blé (Hutt River), interdiction d’exploiter une radio (Sealand), réglementation excessive qui limite les libertés fondamentales (Acworth, Atlantiga, Free State Project, Range View, Sealand), excès du libéralisme (Bergonia), perte de l’appartement du fondateur (Snake Hill)” (Lasserre, 2012). La réaction à des décisions impactant directement le (futur) cryptarque sont relativement courantes, la proclamation d’une micronation visant généralement à rendre la décision prévue impossible, citons par exemple : Akhvizland (depuis 1971), fondée par le citoyen israélien Eli Avivi dont le gouvernement souhaitait détruire la maison jugée illégale ; la Principauté de Malborough (1993-2004), proclamée par l’Australien Georges Muirhead afin d’éviter l’expropriation (ce qui ne fonctionnera pas) ; ou encore la Principauté de Wy fondée en 2004 par le prince Paul Delprat à la suite d’un conflit avec le conseil municipal de Mosman à Sydney. Ces types de projets, bâtis autour d’une propriété privée, représentent sans doute ce qui se rapproche le plus d’un État privé ; on retrouve cependant des types d’opposition similaires, mais concernant cette fois une communauté toute entière comme ce fut le cas pour l’État indépendant d’Aramoana en Nouvelle-Zélande (1980-1981), fondé pour protester contre l’établissement d’une fonderie d’aluminium (le procès sera gagné par la micronation qui retournera dans le giron de l’État néo-zélandais). De la même manière, on pourrait citer la République de Conch (située dans l’archipel des Keys en Floride) qui réclame son indépendance des États-Unis depuis 1982 sur la base d’une opposition aux barrages routiers qui entravaient alors la circulation dans l’archipel – leur devise est éloquente “We seceded where others failed”, jeu de mot entre “seceded” et “succeeded”. Reste que la quintessence de la micronation protestataire est sans doute Wirtland (une micronation “virtuelle” fondée sur Internet en 2008 mais originaire de Bulgarie), un projet visant à réunir toutes les personnes mécontentes de leurs gouvernements respectifs.

Les projets politiques micronationaux “relèvent de deux principales orientations : de gauche, avec le désir d’inclusion, la valorisation de la diversité sociale, le souci de répondre à la mondialisation par la création d’une citoyenneté participative et non-territoriale ; ou conservateurs, voire d’extrême droite, avec un discours très nationaliste (ce qui peut paraître paradoxal), le sentiment d’être exclus, de ne plus disposer des droits civiques d’autrefois et le désir de lutter contre la mondialisation par la refondation d’une véritable nation, fondée sur une citoyenneté qualifiée” (Lasserre, 2012). Ainsi, à gauche du spectre politique, on retrouve des projets à tendance libertaire (et non libertarienne), collectiviste ou artistique, souvent fondés sur les principes de l’autogestion, tels que la Ville libre de Christiania au Danemark (1971-2013) ou Frestonia à Londres (1977-2000). Les projets libertariens sont également légion comme la République de Liberland, fondée en 2015, qui a récemment fait couler beaucoup d’encre : fondée par Vít Jedlička sur la rive ouest du Danube, sur une terra nullius entre Serbie et Croatie, le Liberland promeut les principes libertariens classiques, l’usage de la cryptomonnaie et a même entamé un processus de reconnaissance mutuelle avec Somaliland – dans la foulée, deux autres micronations ont été créé dans la région, le Royaume d’Enclava et la Principauté d’Ongal. Citons également l’Empire d’Atlantium en Australie (depuis 1981) qui se décrit comme a “secular, pluralistic, liberal, social democratic republican monarchy”[2], et promeut notamment la libre circulation des personnes, le droit à l’avortement et le droit au suicide assisté – des conceptions très libérales en somme. De l’autre côté du spectre, on retrouve des projets à tendance réactionnaire ou conservatrice (la Principauté de Bumbunga par exemple, le fondateur monarchiste craignant que l’Australie ne devienne une République), si ce n’est même xénophobe ou néo-nazis : “la principauté de Ponderosa, fondée en 1994 en Australie, se proposait de créer un État où ‘les chrétiens, les blancs anglo-saxons et les capitalistes ne seraient pas victimes de discrimination’” et le “Royaume Uni d’Arya (États-Unis), dans une littérature aux arrière-tons néo-nazis, valorisait la ‘grandeur aryenne’ de sinistre mémoire pourtant, parallèlement à des projets d’appui aux contras antisandinistes” (Lasserre, 2012). Notons qu’il est parfois difficile (et sans doute vain) de chercher à classer les micronations de manière précise d’un côté ou de l’autre du spectre politique, du fait des nombreux accommodements de leurs créateurs avec les théories politiques et économiques classiques, de leur goût pour un certain mélange des genres ou tout simplement des potentielles innovations dont ils peuvent faire preuve.

On constate également que la thématique environnementale est particulièrement porteuse dans l’univers des micronations, certaines poursuivant ouvertement des objectifs (politiques) militants. En 1980, des écologistes et antinucléaires allemands fondèrent ainsi la République libre de Wendland pour protester contre une décision du gouvernement de l’État de Basse-Saxe faisant de Gorleben un site d’enfouissement de déchets nucléaires – suite à l’occupation de la zone environnante, la police interviendra pour chasser les militants. La Principauté d’Ongal, citée plus haut, s’appelle officiellement la Principauté écologique danubienne d’Ongal, rendant ses objectifs on ne peut plus précis – de même que pour la République Glaciaire fondée par Greenpeace et évoquée plus tôt. La toute jeune Principauté de Bérégame, une micronation franco-québécoise et pacifiste fondée en 2018, est également particulièrement sensible aux enjeux écologiques. Le célèbre Grand-duché de Westarctica (en activité depuis 2001), fondé par Travis McHenry et revendiquant la Terre Marie Byrd, est devenu en quelques années l’une des micronations les plus actives sur la scène internationale et porte un projet intéressant de préservation de l’environnement antarctique – on peut ainsi lire sur leur site officiel : “La mission de Westarctica est d’être la voix mondiale de l’Antarctique occidental, de protéger les plantes et les animaux à l’intérieur de ses frontières et dans ses mers, et de surveiller et conserver la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental en étant un leader de l’activisme écologique”[3].

Ce bref tour d’horizon des motivations micronationales étant effectué (un tour d’horizon qui aura démontré la diversité de l’univers micronation), peut-on désormais dresser des grandes “catégories” de micronations, une typologie de ces dernières ? Ici encore, ce sont les travaux de Frédéric Lasserre (2000 ; 2012), basés sur les motivations des cryptarques, qui nous paraissent les plus complets et les plus pertinents – notons cependant que Gilles Fumey s’était également essayé à l’exercice en répartissant les cryptarchies en six grands groupes, selon leurs rapports aux territoires revendiqués et/ou contrôlés : celles “qui proviennent d’un ancien État disparu […] voire d’une cryptarchie éteinte” (Principauté de Seborga) ; celles “qui ont fait sécession, soit sur la base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […] soit sur la base d’une simple propriété privée” (Hutt River); celles “qui, dans des cas intermédiaires, comme de petites communautés, des villages, des îlots ont fait sécession en signe de protestation” (République de Conch); celles “qui sont issus d’une conquête et de la colonisation d’une terre vierge”; celles “qui ont été [construites] dans des espaces résiduels ou intersticiels : zones neutres, contestées, îlots sur les fleuves frontaliers” (Sealand ou Liberland); et enfin, celles “qui imaginent de nouvelles ‘territorialités’ : confédération de zones internationales d’aéroports, icebergs, terres découvertes à marée basse, plaines sousmarines, espaces troglodytes, continents disparus, satellites réformés” (Royaume spatial d’Asgardia) (Fumey, 2002, p.32). Quant à lui, Frédéric Lasserre propose huit grandes catégories d’États privés que nous reproduirons ci-dessous:

| Typologie des États privés selon Frédéric Lasserre (2012) ● “Les déterritorialisés : des États privés qui ne revendiquent aucun territoire, réel ou fictif. Ces États privés, à part le drapeau, affichent une très faible production symbolique (monnaie, timbres, passeport, constitution). Ils incarnent l’idée d’une citoyenneté, d’une réalité politique totalement détachée du territoire et ancrée dans les réseaux. ● Les rêveurs d’outre-monde : États privés qui revendiquent des territoires fictifs, cartographiés ou non, mais à tout le moins expressément mentionnés. Là encore, la production de symboles matériels demeure peu présente. ● Les minimalistes : constituant le plus gros contingent d’États privés, ce type est caractérisé par la revendication de territoires réels, souvent proches des fondateurs. La production symbolique et les objectifs demeurent faibles. Ils semblent le mieux incarner l’idée de l’État privé dans ma cour : un prétendant au roi de son carré de jardin. Ils sont parfois satiriques mais il s’agit d’une minorité. Pour Kochta, ce sont ces projets qui incarnent le mieux la mouvance de résistance tranquille à la mondialisation (Kochta, 2005). ● Les symbolistes : ancrés dans un territoire réel, ils produisent timbres, monnaie, parfois des passeports fort bien réalisés dont ils affirment à l’occasion qu’ils leur ont permis de traverser des frontières réelles (Annexe 5). Ils attachent donc une grande importance au décorum mais pourtant sont le plus souvent ironiques. ● Les mécontents : très ancrés dans un territoire avec lequel ils ont un lien réel, les animateurs de ces États privés ont agi par colère, par réaction. Leur motif est donc fondé sur le rejet de l’État où ils se trouvent, ce qui peut parfois s’accompagner de dérision mais pas toujours. ● Les idéalistes, ancrés ou non dans un territoire réel ou fictif, affichent clairement un projet pour leur État, voire proposent de créer un État idéal. ● Les résolus affirment clairement un projet, mais n’affichent ni idéalisme politique, ni de récrimination, ni d’objectif financier. Ils conçoivent leur État comme un moyen d’atteindre un but spécifique, sans portée nécessairement politique : recréer la Rome antique ; créer un État résolument satirique et singeant les États réels ; créer un modèle réduit d’État pour lui-même, les buts affichés sont variés… ● Les affairistes caractérisent des États privés, souvent ancrés dans un territoire réel, dont les finalités tournent rapidement à l’enrichissement personnel souvent frauduleux (Sealand, EnenKio, Melchizedek, Camside, New Utopia…), à la promotion économique ou touristique (Anse St-Jean), voire à la conquête de fiefs personnels (Sarawak, Sahara, Redonda, Araucanie…). Pour ces chefs d’État, celui-ci est un moyen autant qu’un but en soi. Il n’est pas indifférent que les affairistes, les idéalistes et les mécontents rassemblent les États privés qui ont suscité des réactions des États réels : de par leur volonté de braver l’ordre établi, leurs revendications ou leur opérations douteuses, voire illégales, ce sont eux qui sont à même d’irriter les gouvernements réels.” |

L’écueil de la reconnaissance diplomatique : les micronations peuvent-elle exister en tant qu’États ?

Le lecteur l’aura compris, pour être considérés comme de “véritables États” il ne manque aux micronations qu’une seule chose, et non des moindres : la reconnaissance diplomatique, c’est-à-dire la reconnaissance de leur souveraineté, de leur indépendance et de leur qualité d’État par la communauté des États reconnus. Les questions qui se posent donc sont les suivantes : quelles différences existent-il entre une micronation et un État non reconnu puisque, en tout état de fait, les seconds sont plus “proches” de la reconnaissance diplomatique que les premiers ? Subséquemment, pourquoi les micronations ne pourraient-elles être reconnues comme des États souverains s’ils remplissent toutes les conditions nécessaires pour ce faire ? Précisions d’emblée qu’il n’est pas question d’ignorer l’évidence : un système international stato-centré ne pourrait fonctionner avec un millier d’États, certains disparaissant aussi vite qu’ils sont apparus. Reste que la question mérite d’être posée : la reconnaissance diplomatique est-elle un écueil infranchissable pour les micronations ?

Pour répondre à cette série de questionnements, il faut donc s’intéresser à la nature de l’État souverain en droit international, sa définition la plus communément admise étant fixée par la Convention de Montevideo (1933) dite “sur les droits et les devoirs des États”. L’article 1 du présent traité pose ainsi quatre conditions : “L’État comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes : I. Population permanente. II. Territoire déterminé. III. Gouvernement. IV. Capacité d’entrer en relations avec les autres États” – selon la Convention, un État dispose donc d’une population permanente, contrôle un territoire donné, est géré par un gouvernement et des institutions et est à même d’entrer dans le “concert des nations” en tissant des liens diplomatiques avec ses homologues. Le paradoxe réside dans le fait que, si le non respect des critères de la Convention est souvent brandi comme justification et preuve de l’inexistence des micronations en tant qu’États (généralement, ils répondent avec plus ou moins de facilité aux trois premiers critères mais ne parviennent pas à déployer des relations officielles ou de nature inter- étatique avec les États reconnus), c’est justement cette même Convention qui ouvre la possibilité juridique pour les micronations d’exister en tant qu’États, indépendamment de leur reconnaissance ! En effet, la Convention de Montevideo, fait basculer, de fait, le paradigme de la théorie constitutive (c’est la reconnaissance seule qui créée l’État), dominante au jusqu’au XIXème siècle, vers la théorie déclarative (la reconnaissance n’affecte pas l’existence de l’État) – comme précisé à l’article 3 de la Convention: “L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même avant d’être reconnu, l’État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s’organiser comme il l’entendra, de légiférer sur ses intérêts, d’administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux”.

Si l’on s’en tient à la théorie de la reconnaissance déclarative notamment promue par la Convention de Montevideo (la reconnaissance ne fait que constater l’existence préalable de l’État), et non pas à la théorie de la reconnaissance constitutive (la reconnaissance confère à l’entité en question la qualité d’État), nos micronations, pour peu qu’elles remplissent les autres conditions, existent donc bel et bien en dépit du fait qu’elles ne soient pas reconnues comme des États par la communauté internationale. Si nous ne prétendons pas trancher ce débat, force est cependant de constater l’impact des actes de reconnaissance discrétionnaires, faits des membres de la communauté internationale, sur les possibilités dont une entité étatique “a priori” dispose concrètement à l’international : c’est une chose d’exister, mais sans reconnaissance internationale, la plénitude de la qualité d’État est, de fait, minorée puisque les capacités d’action et de mise en relations sont contraintes. Concernant les pratiques et les rapports constitutifs des États, Mervyn Frost parle notamment de “deux formes spécifiques de reconnaissance réciproque” : “La première est la reconnaissance accordée par les États libres à d’autres États libres. Dans cette relation, les États se reconnaissent mutuellement comme libres et égaux dans le sens d’une égalité juridique formelle. La seconde est la reconnaissance accordée par les titulaires de droits individuels envers d’autres titulaires de droits. Dans cette relation réciproque, les parties reconnaissent, une fois de plus, l’autre comme formellement libre et égale” (Frost, 2012, p.39). Sans reconnaissance constitutive, la micronation ne peut donc être reconnue comme l’égale de ses homologues. À l’inverse, nier le caractère étatique d’une entité sur la seule base de sa non-reconnaissance est irréaliste : les États sécessionnistes de l’espace postsoviétique, comme la Transnistrie par exemple, ne réunissent-ils pas toutes les conditions pour être des États (population, territoire, gouvernement) et ne sont-ils pas, de facto, des États ? Pour faire un “État souverain”, il faut donc sans doute un peu de constitutif et de déclaratif, un peu de reconnaissance internationale et d’existence matérielle selon les critères définis par la Convention de Montevideo.

“L’ambiguïté de ce qui constitue un État est démontrée dans le cas de la Somalie. La Somalie a un gouvernement mais ne contrôle qu’une petite portion du territoire somalien. Le Somaliland, en revanche, a un territoire, bien que ses frontières soient contestées, une population et un gouvernement qui exerce un pouvoir sur son territoire. […] La Somalie est reconnue par d’autres États, mais n’a pas le contrôle de son territoire et continue d’exister en tant qu’État, ce qui indique que certains États déjà existants, même s’ils sont en fait effondrés, ne répondent pas aux critères requis pour obtenir le statut d’État. L’existence de la Somalie en tant qu’État dépend donc de sa reconnaissance, mais un “nouvel” État, non reconnu par les autres États, ne peut obtenir le statut d’État. Alors que la Somalie est membre de l’ONU, le Somaliland ne l’est pas.”[4] (Furnues, 2018, p.12)

Les ambiguïtés du droit international ouvrent donc quelques brèches dont les animateurs de micronations ont conscience, et leur procurent des marges de manœuvre, ce qui explique que beaucoup s’engagent dans des procédures volontaristes visant à se faire reconnaître officiellement par d’autres États ou par les Nations Unies : “[d]e fait, de nombreux États privés tentent d’établir des relations ‘diplomatiques’, afin de satisfaire les critères de la Convention de Montevideo, sans doute aussi parce que les animateurs se doutent bien que satisfaire les critères de la convention ne suffira pas” (Lasserre, 2012). La Principauté de Nouvelle-Utopie par exemple, fondée en 1999, a adressé une demande aux Nations Unies qui “embarrassée […] lui a répondu qu’elle préférait attendre que la Nouvelle-Utopie ait été véritablement bâtie avant de se prononcer” (Lasserre, 2000) : sur la base de la Convention de Montevideo, il est impossible de nier l’existence d’une micronation remplissant les trois premiers critères et finalement difficile de fonder un refus de reconnaissance. Plusieurs méthodes sont ainsi déployées par les cryptarques : la recherche de la “reconnaissance par des États réels” par le biais d’échange épistolaire et/ou diplomatique avec leurs homologues, l’utilisation de “leurs propres passeports pour les déplacements internationaux […] en affirmant […] que certains États y ont apposé leur visa”, le recours “à des actions de défi qui incitent l’État à réagir, comme l’entrave à la circulation, le refus de s’acquitter des impôts locaux ou nationaux, l’attribution de licences d’exploitation de radios” (Lasserre, 2012). On retrouve ainsi plusieurs cas de reconnaissance de jure (officielle et juridique) ou de facto (officieuse ou plutôt “par les faits” mais sans acte juridique) de micronations à travers l’histoire : le Royaume de Sarawak a existé pendant plus d’un siècle et fut reconnu par plusieurs pays (notamment les États-Unis et le Royaume-Uni) ; de la même manière, le Dominion de Melchizedek, précédemment évoqué, a été reconnu temporairement par la République centrafricaine à la suite d’une erreur d’appréciation manifeste.

Le cas de la Principauté de Sealand est particulièrement intéressant puisqu’elle considère, d’une part, être un État souverain de jure (elle s’est établie sur une terra nullius hors de toute juridiction puisque située dans les eaux internationales) et, d’autre part, avoir obtenu la reconnaissance de facto de sa souveraineté sur la base du “jugement de 1968 d’un tribunal administratif britannique qui refusait de donner suite à une poursuite pour concession de licence illégale, sur la base du fait que la plateforme de Roug Towers […] se trouvait en dehors des eaux territoriales britanniques” (Lasserre, 2012). On notera d’ailleurs que selon l’article 60 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982) : “Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’île. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental” – ce qui signifie que des îles artificielles ou installations du type plateforme établies après 1982 ne peuvent devenir des États souverains, mais que la possibilité pour des structures préexistantes d’être reconnues n’est pas formellement exclue… L’Allemagne a également dû se prononcer par la force des choses sur le statut de Sealand : en 1978, le Premier Ministre sealandais Alexander G. Achenbach, un avocat allemand “et” sujet sealandais, est pris en otage par Paddy Roy Bates qui l’accuse de haute trahison et le considère comme un prisonnier de guerre (le premier avait pris le contrôle de la plateforme suite à des divergences de position, puis Bates avait finalement contre-attaqué). La Cour administrative de Cologne a ainsi rendu un jugement en 1978, se fondant sur les critères de la Convention de Montevideo pour nier le statut étatique à Sealand – mais les sealandais considèrent que les négociations entreprises avec l’Allemagne de l’Ouest constituent cependant une reconnaissance de facto…

Une dernière question se pose : quelles différences fondamentales existe-t-il entre les États de facto et les micronations ? Pourquoi les différencier ? Avant de traiter ce point, il faut aussi s’intéresser aux différences entre micro-États reconnus et micronations, qui, puisqu’elles résident essentiellement dans la reconnaissance effective de la qualité d’État, peuvent paraître arbitraires. La taille du pays ou son histoire ne peuvent être retenus comme des critères de distinction pertinents : le Palaos par exemple n’est indépendant des États-Unis que depuis 1994 alors que la Principauté de Seborga, micronation italienne, fut une principauté ecclésiastique de 954 jusqu’à 1746 avant d’autoproclamer (de nouveau) son indépendance en 1963. Sur le papier, la Principauté a donc l’histoire de son côté comparée à d’autres États récemment indépendants ou reconnus comme tels par les Nations Unies. Du fait de « l’inflation » du nombre d’États depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (51 membres des Nations Unies en 1945, 193 depuis 2011), les micronations tentent logiquement de jouer leur carte – sans compter que de nombreux micro-États du Pacifique ont récemment vu leur statut reconnu par l’ONU (Palaos en 1994, Kiribati, Nauru et Tonga en 1999, Tuvalu en 2000). Le nombre d’habitants et/ou de citoyens n’apparaît pas non plus comme un critère pertinent (à ceci près que la Convention fait expression mention d’une population permanente) : le Palaos comptait un peu plus de 18 000 habitants en 2020, lorsque la République Royale de Ladonia en Suède, fondée en 1996 à la suite d’un affrontement judiciaire entre l’artiste Lars Vilks et les autorités du pays lié à la destruction de deux de ses sculptures, revendique plus de 27 000 “non-resident citizens” en 2022[5].

Concernant les États de facto, la distinction n’est pas beaucoup plus évidente. Reprenant les travaux de Scott Pegg (1998), Markus Virgil Hoehne affirme qu’un État de facto est “caractérisé par l’existence d’un leadership politique organisé sur le long terme, effectif et jouissant d’un soutien populaire, qui fournit des services gouvernementaux à une population donnée sur un territoire défini. Ils recherchent une reconnaissance internationale et se considèrent comme étant à même de remplir les obligations afférentes au statut d’État. Cependant, incapables de s’assurer une large reconnaissance juridique, ils fonctionnent en dehors des limites de la légitimité internationale” (Hoehne, 2010, p.175). Une nouvelle fois, la démarcation conceptuelle entre État de facto et micronation ne va pas nécessairement de soi ; ce sont les critères de contrôle territorial, de massification du soutien populaire apporté au sécessionnisme en question et du nombre de personnes concrètement impliquées qui permettent de distinguer les deux catégories : “les micronations, souvent promues par une personne ou un petit groupe (on parle d’un maximum d’une dizaine de personne au départ), demeurent le fruit de leur seule initiative” et “résultent rarement de différends impliquant des populations conséquentes” (Lasserre, 2012). Pour être pris au sérieux par la communauté internationale des États reconnus, on peut également considérer que le pouvoir de nuisance est une donnée fondamentale : la présence de forces militaires, absentes des micronations, et le potentiel de déstabilisation de l’ordre international, a fortiori si l’entité est soutenu par un État reconnu, est une constante des États de facto.

Un “antimonde” micronational ?

Comme ce long exposé sur la question de la reconnaissance diplomatique l’a démontré, la distinction entre les “situations limites” du droit international et les raisons sur lesquelles baser le refus de la qualité d’État à une micronation sont loin d’être évidentes – retenons en tout cas, que les micronations existent (ou peuvent exister) selon la théorie déclarative de la reconnaissance mais ne peuvent faire sans reconnaissance diplomatique claire pour jouir de la plénitude de ce statut a priori. Tout ceci pose également la question du “droit à l’autodétermination” (des peuples), bien que les micronations ne fondent généralement pas leurs revendications sur quelque appartenance culturelle : ce droit, qui permet de justifier d’un point de vue normatif la rupture d’une entité donnée avec celle d’origine (généralement un État central), s’oppose cependant au principe d’intégrité territoriale de l’État parent.

Ce qui nous amène à une nouvelle question : quelles sont les réactions des États face à la multiplication des micronations à l’intérieur de leurs frontières nationales ? En effet, les mouvements sécessionnistes ou indépendantistes sont souvent réprimés, parfois dans la violence, par les États centraux, généralement obsédés par la stabilité et l’intégrité territoriale de leurs pays respectifs – on pense par exemple à la Catalogne en 2017. La présence d’un pouvoir de nuisance, d’un soutien populaire (massif) et d’un haut niveau de structuration politique peuvent être tenus pour catalyseurs de réactions violentes de la part des États centraux, des caractéristiques que l’on peine à retrouver dans l’univers des cryptarchies et qui expliquent sans doute la relative tolérance dont font montre ces mêmes États à leur égard. On peut cependant se poser la question : pourquoi laisser proliférer de tels projets à l’intérieur du territoire national et, à l’inverse, pourquoi réagir de manière violente ? Pour les plus “sérieux” des projets micronationaux, ce n’est rien de moins que la perte d’une partie du territoire qui est en jeu ou de l’érection de formes alternatives de gouvernement et d’organisation de la société, concurrentes et protestataires. En 2012, Frédéric Lasserre avait ainsi répertorié six cas de réactions étatiques “violentes” : poursuite judiciaires, emprisonnement, destruction de la structure habitée. Ce dernier cas fait expressément référence à la destruction de la plateforme des Roses, siège de La République espérantiste de l’Île de la Rose (de mai à juillet 1968), par la marine italienne, événement objet d’un film récemment sorti sur Netflix. Très proche des côtes italiennes de Rimini, le gouvernement n’a manifestement pas apprécié le projet porté par les cryptarques… Ces quelques exemples illustrent donc en filigranes le potentiel d’innovations et de contestation politiques des micronations.

Avant de poursuivre sur les relations diplomatiques micronationales, j’aimerai introduire la notion d’“antimonde” développée par le géographe Roger Brunet qui, bien que contestée (Chouvy, 2010), peut permettre d’éclairer certaines réalités relatives aux cryptarchies. Pour le géographe, l’antimonde décrit les “territoires et lieux qui échappent ou dérogent à la loi et aux normes” (Marty, 2000, p.139), “cette partie du Monde mal connu et qui tient à le rester, qui se présente à la fois comme le négatif du monde et comme son double indispensable” (Brunet, Ferras et Théry, 1993, p.35 ; cités par : Chouvy, 2010). Cet antimonde serait ainsi “une nébuleuse on ne peut diverse réunissant les mondes du crime, de la déviance, de la marginalité, de l’anormalité, voire de l’altérité et de la singularité ; bref, autant de faits et phénomènes ayant toujours constitué le monde” (Chouvy, 2010). Dans son étude des micronations, le géographe Gilles Fumey convoque également la notion : “Dans l’arrière-boutique du Monde tel qu’il est décrit par Roger Brunet, il existe une catégorie de territoires qu’on ne représente pas sur les cartes. Ils sont parfois cités dans des revues de grand public comme des contrées imaginaires aux noms savoureusement rêveurs […]. Pourtant, il ne s’agit pas de lieux imaginaires mais d’États organisés avec un commencement d’appareil étatique, des institutions souvent réglées par écrit, une monnaie parfois, des personnages en charge de responsabilités déterminées […] les ‘cryptarchies’ n’ont rien à voir avec les utopies. Les utopies sont sans réalité géographique, elles sont nulle part et partout, elles restent un idéal abstrait d’organisation qui n’est pas concrétisé ; les cryptarchies, au contraire, ont des modèls dans l’histoire la plus reculée de l’humanité ” (Fumey, 2022, p.29).

La notion d’antimonde, “terra incognita de la géographie » (Chouvy, 2010), est critiquée par de nombreux de part son caractère manichéen et inopérant et pose un problème majeur au regard de son application au “monde cryptartique” si l’on s’en tient à la définition de Brunet – “partie du Monde mal connu et qui tient à la rester”. Car, en effet, les micronations aspirent à rentrer dans le Monde et leurs animateurs s’efforcent de se faire connaître, en un mot d’exister, pour soi et pour les autres. Ceci étant dit, elles n’apparaissent pas sur les cartes officielles, microcosme qui, plus par contrainte que par volonté, déroge de fait aux normes internationales et évolue dans un flou juridique subi. En ré-interprétant quelque peu la notion de Brunet, nous prendrons le pari de parler de l’“antimonde micronational” pour rendre compte des efforts communs (ou “inter-micronationaux”) déployés par les cryptarchies, visant à forger une communauté internationale parallèle, faute de pouvoir prétendre intégrer la première (celle du “Monde” et de la surface), une démarche source de groupalité (au sens de construction psychique d’une réalité commune). L’activisme diplomatique des cryptarchies vis-à-vis des représentants du système international est en effet complété par leur volontarisme “inter-micronational”, aboutissant à la création de ce que nous nommerons “l’antimonde micronational”. Cet antimonde n’est certes sans doute pas celui qu’entendait décrire Brunet mais il en présente de nombreuses caractéristiques.

L’antimonde micronational organise sa vie diplomatique interne via la mise en place de relations bilatérales ou multilatérales entre ses membres, la structuration d’associations inter-micronationales “mimant le fonctionnement des Nations Unies” (Lasserre, 2012) et l’organisation d’évènements communs – au-delà de l’aspect ludique et satirique, l’architecture institutionnelle ainsi mise en oeuvre permet aux micronations de s’organiser, de parler d’une seule voix (et potentiellement de la faire entendre), d’expérimenter le processus de reconnaissance réciproque, d’asseoir leur légitimité intra-micronationale et également de développer un sentiment de groupalité. La plus ancienne organisation est la League of Secessionist States (LoSS), créée en 1980 et comptant aujourd’hui une quarantaine de membres ; de 2000 à 2007, on retrouvait également la League of Micronations (LoM) mais cette dernière a finalement fusionné avec la LoSS. Plus récemment, Kevin Baugh, l’animateur de la République de Molossia déjà évoqué ici, a lancé une convention réunissant, tous les deux ans depuis 2015, des représentants de cryptarchies, la MicroCon : l’événement a réuni 17 participants en 2015, 26 en 2017 et 37 en 2019. La prochaine édition aura lieu en Août 2022.

Plus près de nous, l’année 2016 a également vu la fondation de l’Organisation de la microfrancophonie – mimant l’Organisation internationale de la Francophonie. L’OMF compte aujourd’hui 21 membres, dont six fondateurs, et un observateur (Communauté fomoire), preuve de la vitalité de la microfrancophonie – j’ai choisi d’en présenter la liste complète pour que le lecteur intéressé puisse se renseigner sur les différents projets : Principauté d’Aigues-Mortes, Principauté d’Antophilia, Empire d’Angyalistan, Empire iroisien d’Armorique, Principauté d’Austrasie, Principauté indépendante et souveraine de Bérégame, Royaume de l’Espoir, Principauté de Deux Acren, République autonome d’Europa, Principauté de Ferthroy, Grand-Duché de Flandrensis, Territoires de Frya-Nordlan, Principauté d’Hélianthis, République du Jaïlavera, Royaume de Juclandie, Royaume de la Navasse, État indépendant de Nova Troie, République anacratique du Pardhom, Neugraviat de Saint-Castin, État de Sandus, Principauté de Surland. L’OMF se donne ainsi pour vocation de “fédérer les micronations francophones et francophiles afin de : encourager ces dernières à s’entraider, se soutenir et créer des émulations ; encourager la pratique du français parmi les micronations ; vulgariser le concept de micronationalisme auprès d’une plus large audience ; initier des projets liés aux thèmes du développement culturel, de l’environnement et des Droits de l’Homme”[6] – un programme sérieux s’il en est. L’organisation présente tous les attributs des organisations internationales traditionnelles, avec une Charte (adoptée en 2016), un Secrétariat Général, un Haut-Commissariat et un Conseil de la microfrancophonie. Trois sommets ont été organisés par ses soins, un premier à Aigues-Mortes (2016), un second à Vincennes (2018) et un troisième qui devrait se tenir en août prochain à Blaye.

Toutes ces démarches initiées au sein de l’antimonde micronational catalysent un processus de reconnaissance mutuelle, tentative ou embryon vers la reconnaissance diplomatique officielle tant convoitée. Ces échanges et circulations entre cryptarques sont évidemment facilités par l’avènement d’Internet, outil qui permet également la fédération de communautés de passionnés et de curieux – on trouve sur Internet tout un tas de pages webs, de comptes Twitter, d’associations plus ou moins établies (comme l’Institut français de Micropatrologie), de cartes faites par des passionnés et même un Wikipédia dédié (MicroWiki). Si les micronations ne sont évidemment pas à même de concurrencer le système international libéral actuellement en place, d’une part car, plus que le concurrencer, elles cherchent avant tout à l’intégrer, et, d’autre part car elles ne disposent pas des moyens matériels et immatériels pour ce faire, leurs capacités de structuration permettent de dresser un parallèle avec les multiples remises en causes de l’ordre international stato-centré qui caractérisent notre époque.

Vers la virtualisation et la déterritorialisation ?

L’ampleur du phénomène micronational permet de dresser un parallèle entre ce dernier et les dynamiques qui mettent actuellement au défi l’ordre international stato-centré, hérité des Traités de Westphalie (1648). La mondialisation est, en effet, à l’origine d’un phénomène de recomposition des pouvoirs qui affectent les monopoles étatiques, les prérogatives et capacités traditionnellement dévolues aux États. Un certain nombre d’acteurs, infranationaux (les grandes métropoles), supra-nationaux (l’Union Européenne) ou non étatiques (les entreprises multinationales) ont ainsi récemment vu leurs pouvoirs respectifs se décupler : du fait de leur puissance et/ou de leur pouvoir de nuisance, ces acteurs participent de facto à la remise en cause des principes de territorialité et de souveraineté héritées du système westphalien, a fortiori dans un contexte général de contestation, plus ou moins tacite, du statocentrisme. James Anderson, se basant sur les travaux respectifs d’Hedley Bull et de John Ruggie, “plaide pour des conceptualisations ‘néo-médiévales’ et ‘postmodernes’ de la territorialité et de la souveraineté, qui reconnaissent que l’espace géographique devient plus complexe et relatif” ce qui signifie que les “concept politiques conventionnels fondés sur l’espace ‘absolu’ sont de plus en plus problématiques pour comprendre les complexité politiques de la mondialisation contemporaine” (Anderson, 1996, p.133).

La thèse néo-médiévaliste développée par Hedley Bull dans The Anarchical Society (1977) est particulièrement éloquente, qui soutient que l’ordre politique induit par la mondialisation est en certains points similaires à l’ordre politique du Moyen-Âge occidental où aucun pouvoir ne pouvait prétendre au plein exercice de la souveraineté. Si les Traités de Westphalie avaient établi un système international aux antipodes de l’ordre politique qui prévalait durant le Moyen-Âge et jeté les bases du système étatique moderne, la montée en puissance et la mise en réseau des acteurs cités plus haut interrogent les concepts de territorialité et de souveraineté étatique, aux côtés de phénomènes concomitants. Le panorama global est désormais celui d’un enchevêtrement des autorités, des pouvoirs et des responsabilités avec pour toile de fond “la fragilisation ou la fragilité des centres de décisions politiques traditionnels, tels que les États”, concurrencés par “d’autres acteurs [qui] revendiquent des rôles de premier plan, tels que les organisations internationales, les sociétés transnationales, ainsi que les villes” (Vaz & Reis, 2017, p.15). Le phénomène micronational concourt donc (in)directement au processus de recul (ou plutôt de perte graduelle d’hégémonie) des États, dynamique qui reste à relativiser ces derniers restant les piliers du système international. Paradoxalement, les micronations concurrencent le stato-centrisme en promouvant des modes d’organisation, certes “alternatives”… mais stato-centrées : serait-ce donc la forme étatique en elle-même qui perd de la vitesse (comme mode d’organisation pertinent de nos sociétés) ou plutôt ses émanations contemporaines qui ne parviennent pas à perpétuer leur statut face aux concurrences multidirectionnelles qui les assaillent ?

Par leur ancrage territorial parfois très relatif ou absent, leur utilisation abondante des outils numériques et leur existence “imaginaire” (point que nous avons contredit jusqu’ici), les micronations posent également la question de la virtualisation et de la déterritorialisation – de la “nation”, de la “patrie” ou de l’ “État” -, une question qui rejoint les précédents remarques sur la la recomposition des pouvoirs et des souverainetés : la “déterritorialisation serait à l’oeuvre et la période moderne, ou solide, de l’inscription territoriale de la nation, serait en train de céder la place à une nouvelle ère, postmoderne, liquide, dans laquelle la souveraineté ne reposerait plus sur l’inscription territoriale et où les États perdraient inexorablement le contrôle par rapport aux formes de pouvoir réticulé se jouant des frontières, ou bien verraient disparaître leur spécificité à l’intérieur d’ensembles supranationaux de type régional” (Foucher-Dufoix et Dufoix, 2012, p.57). Foucher-Dufoix et Dufoix développent ainsi l’hypothèse selon laquelle on assisterait “aujourd’hui autant à une virtualisation de la patrie qu’à des formes de ‘patrialisation’ du virtuel, dans une logique consistant à ne pas nécessairement postuler que l’‘imaginé’ est ‘imaginaire’, ou opposant nécessairement ‘patrie’ et ‘virtuel’, mais plutôt à envisager l’entremêlement de ces deux dynamiques, considérant ainsi que l’ancrage territorial – national – n’est qu’une forme d’actualisation de la patrie” (Foucher-Dufoix et Dufoix, 2012, p.60).

Pour les auteurs, cette virtualisation de la patrie s’opérerait selon diverses modalités et notamment à travers les différents projets micronationaux dont nous avons traité jusqu’ici, la virtualisation micronationale relevant dès lors “d’une virtualisation ludique immatérielle ou matérialisée” ou “d’une virtualisation par la déterritorialisation” (Foucher-Dufoix et Dufoix, 2012, p.63-65). On retrouve, en effet, des projets micronationaux “virtuels” et/ou “déterritorialisés” qui questionnent nos conceptions traditionnelles de ce que sont ou devraient être un État ou un nation : l’Empire d’Angyalistan dit par exemple “étendre son territoire le long de la ligne d’horizon[7]”, l’Empire aéricain proclame sa souveraineté sur un territoire discontinu, l’Empire d’Austenasia regroupe des propriétés situées aux quatre coins du monde, le Royaume spatial d’Asgardia revendique l’espace extra-atmosphérique, la Nation de l’espace céleste (Celestia) fait de la totalité de l’espace (exceptée la Terre) son territoire “national”… Ainsi, si la plupart des projets micronationaux restent ancrés territorialement, les cryptarchies portent en elles des perspectives d’innovations multiples. “Ces nouvelles entités politiques sont-elles le signe d’une fin du territoire, du déclin du modèle d’État-nation ou le prototype de nouvelles communautés librement consenties fondées non sur l’origine mais sur l’accord ? S’il semble irréaliste de considérer qu’il s’agit d’un nouveau modèle, il est tout aussi indéniable que le phénomène prend de l’ampleur et qu’il nous dit quelque chose sur des potentialités jusqu’ici peu exploitées”. (Foucher-Dufoix et Dufoix, 2012, pp.64-65).

Épilogue – un futur (micro)national ?

Il y a quelques semaines de cela, je publiais ici-même un article sur les conflits gelés de l’espace postsoviétique et leurs États sécessionnistes afférents – à savoir l’Abkhazie, le Haut-Karabagh, l’Ossétie du Sud et la Transnistrie. Le lecteur aura ainsi pu y découvrir l’existence de ces États non reconnus ou de facto, et, je l’espère, se questionner sur les notions de souveraineté et de reconnaissance diplomatique. En ce sens, cet article se proposait de poursuivre la réflexion à partir d’un nouvel objet d’étude, les micronations. Objet d’étude complexe et protéiforme, elles permettent de questionner nos repères conceptuels et les fondements juridiques du droit international. Comme cet article l’aura démontré, les cryptarchies sont à la croisée de plusieurs paradoxes qui rendent leur appréhension à la fois difficile et passionnante. L’univers des cryptarchies est celui des potentiels : si la plupart des projets restent territorialisés, exprimant une préférence pour des systèmes politiques classiques et mimant les attributs de leurs homologues reconnus, certains parmi les plus aboutis (ou ‘originaux’) permettent d’imaginer des innovations politiques majeures. À l’heure actuelle, il est très peu probable que les micronations, même les plus “étatisables”, soient un jour reconnues officiellement par des membres de la communauté internationale ou par les organisations qui la chapeautent. La question qui se pose est de savoir si les cryptarques n’auraient pas intérêt à persévérer dans “l’antimonde” plutôt que de chercher à pénétrer ce Monde qui leur résiste : n’est-ce pas la force de ces projets que de questionner les normes (inter)nationales, que d’aucuns pourraient qualifier d’arbitraires ? En reprenant le poncif, selon lequel “une religion est une secte qui a réussie”, un État peut-il être une micronation qui, elle aussi, a réussi à s’imposer ?

Les micronations ne sont-elles dès lors qu’un jeu de rôle un peu plus élaboré que la moyenne ? Constituent-elles, au contraire, des expériences stimulantes qui pourraient préfigurer de nouveaux modes d’organisation sociale et politique ? L’objet de cet article n’est évidemment pas de tomber dans un autre écueil que ceux que nous tentons d’éviter, celui de la fascination béate ou de l’extrapolation : à l’heure actuelle, la vaste majorité des cryptarchies se limitent à des projets satiriques ou des modes protestations finalement assez individualistes – cela dit, et on ne le dira jamais assez, la satire, de tous temps, a permis de pointer du doigt les inconsistances et incohérences de nos sociétés. Quant au(x) potentiel(s) “révolutionnaire(s)”, le mot est dit, des cryptarchies, certains ne s’y trompent pas, comme les libertariens qui prennent très au sérieux le sujet : “Au début du XVIe siècle, Utopie était pour l’humaniste Thomas More une île imaginaire dont les principes d’organisation devaient inspirer le monde. Des libertariens américains contemporains, partisans d’un libéralisme intégral, aspirent à créer de nouvelles îles afin de mieux organiser le monde. Ils souhaitent établir des colonies permanentes sur des villes flottantes. […] Des villes, ou micronations, affranchies de la fiscalité, des élections démocratiques, des lois et des visas, seraient les et les autres en concurrence” (Damon, 2020 pp.48-49). Si notre futur doit être micronational dans son organisation, rien ne laisse présager de son contenu.

Pierre SIVIGNON

Références

[1] Définition donnée par le Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales : https://www.cnrtl.fr/definition/solipsiste

[2] Selon le site officiel de l’Empire d’Atlantium : https://www.atlantium.org/

[3] Selon le site officiel de Westarctica : https://www.westarctica.info/what-we-do

[4] Toutes les traductions de l’anglais vers le français sont personnelles

[5] Selon le site officiel de Ladonia : https://www.ladonia.org/

[6] Selon le site officiel de l’Organisation de la microfrancophonie : http://www.microfrancophonie.org/lorganisation.html

[7] Selon le site officiel de l’Empire d’Angyalistan : https://www.angyalistan.com/

Bibliographie

Anderson, James (1996). “The Shifting Stage of Politics: New Medieval and Postmodern Territorialities?”, Environment and Planning D: Society and Space, 1996, 14(2), pp.133-153.

Chouvy, Pierre-Arnaud (2010). “Antimonde.”, EspacesTemps.net, Dans l’air, 2010. URL : https://www.espacestemps.net/articles/antimonde/

Damon, Julien (2020). “Vers des villes flottantes ?”, Constructif, vol. 57, no. 3, 2020, pp.47-51.

Duranthon, Arnaud (2012). “Qu’est-ce qu’un micro-État aujourd’hui ? L’exemple des micro-États d’Océanie”, Revue française de droit constitutionnel, vol. 92, no. 4, 2012, pp.785-797.

Foucher-Dufoix, Valérie, et Stéphane Dufoix (2012). “La patrie peut-elle être virtuelle ?”, Pardès, vol. 52, no. 2, 2012, pp.57-75.

Furnues, David (2018). “The rise of non-territorial sovereignties and micronations”, United Nations University, UNU-CRIS (Institute on Comparative Regional Integration Studies), Working Paper Series (W-2018 / 10). URL : https://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/W-2018-10.pdf

Fumey, Gilles (2002). “Géographie des cryptarchies”, Mappemonde, 66 (2002.2), pp.29-32.

Grydehoj, Adam. (2014). “Captain Calamity’s Sovereign State of Forvik: Micronations and the Failure of Cultural Nationalism”, Shima, 8, pp.34-48.

Hoehne, Markus Virgil, et Raphaël Botiveau (2010). “L’État ‘de facto’ du Somaliland”, Politique africaine, vol. 120, no. 4, 2010, pp. 175-199.

Kahn, Sylvain (2014). “L’État-nation comme mythe territorial de la construction européenne”, L’Espace géographique, vol. 43, no. 3, 2014, pp.240-250.

Lasserre, Frédéric (2000). “Internet : La fin de la géographie ?”, Cybergeo: European Journal of Geography [Online], Current issues, Internet et la géographie, document 141. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/4467

Lasserre, Frédéric (2000). “Les hommes qui voulaient être rois. Principautés et nations sur Internet”, Cybergeo: European Journal of Geography [Online], Space, Society,Territory, document 129. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/4397

Lasserre, Frédéric (2012). “Les hommes qui voulaient être rois II. Sociologie des États privés”, Cybergeo: European Journal of Geography [Online], Space, Society,Territory, document 611. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/25385

Merle, Thomas (2018). “Comment les micro-États parviennent-ils à exister et peser sur l’échiquier mondial en dépit de leur modeste taille?”, Diploweb, le 14 octobre 2018. URL : https://www.diploweb.com/Geopolitique-Comment-les-micro-Etats-parviennent-ils-a-exister-et-peser-sur-l-echiquier-mondial-en.html

Marty, Pascal (2000). “Le côté obscur de l’espace. Pour une application du concept d’anti-monde à la forêt privée”. Espace Géographique, Éditions Belin, 2000, 29 (2), pp.137-149.

Minassian, Gaïdz (2008). “‘Micro-Etat’, ‘Mini-Etat’ : essai de classification”, Annuaire Français des Relations Internationales, vol. VIII, pp.329-338.

Sapir, Jacques (2016). “Les nations ont-elles encore un sens à l’heure de la globalisation ?”, Revue internationale et stratégique, vol. 102, no. 2, 2016, pp.93-100.

Taglioni, François (2006). “Les petits espaces insulaires face à la variabilité de leur insularité et de leur statut politique”, Annales de géographie, vol. 652, no. 6, 2006, pp.664-687.

Tardivel, Émilie (2016). “Qu’est-ce qu’une nation ?”, Études, vol. , no. 10, 2016, pp.53-64.

Vaz, Domingos Martins & Reis, Liliana (2017). “From city-states to global cities: the role of cities in global governance ». JANUS.NET e-journal of International Relations, Vol. 8, Nº. 2, November 2017-April 2018, pp.14-28.

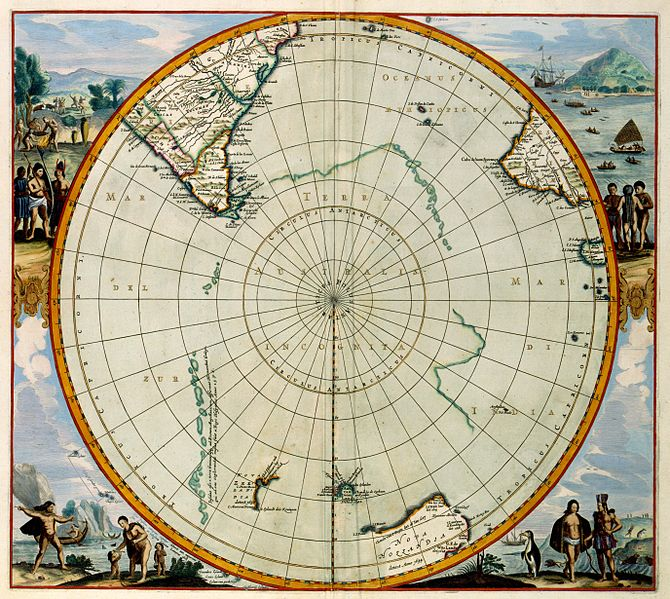

Source et légende de l’image en introduction: Carte du XVIIème siècle représentant la terra australis incognita, Source : Wikimedia Commons

No Comment