Cartographier la politique étrangère américaine avec Henry Kissinger

« Les morts gouvernent les vivants » écrit Auguste Comte, et Henry Kissinger se charge à juste titre de nous le rappeler. A l’heure du crépuscule du système international uni-multipolaire (1) , un retour historique sur la politique étrangère américaine s’impose, non pas pour en tirer mécaniquement les évolutions futures, mais pour comprendre les racines intellectuelles des choix passés, pour mieux circonscrire les ré-interprétations futures de l’exceptionnalisme américain, déjà enclenchées par Donald Trump. Bien qu’imprévisible dans ses choix, d’un isolationnisme de campagne à un interventionnisme unilatéral (en Iran, au Venezuela), parfois même une synthèse des deux (guerre commerciale avec la Chine) le Président américain s’en tient à ce qu’il peut tirer du corpus culturel américain : n’est pensé, puis mis en œuvre, que ce qui est pensable.

Dear Henry : un iconoclaste dans l’establishment de la politique étrangère américaine

À 97 ans, Henry Kissinger n’a pas fini de susciter des passions contraires : incarnation d’un cynisme violent pour les uns (2), pragmatique subtil et intellectuellement exigeant pour d’autres (3). Toujours est-il que le conseiller à la sécurité nationale de Richard Nixon n’en a pas terminé avec son rôle de conseiller du prince. A ce titre, la présidence de Donald Trump ne constitue pas pas une rupture, invitant occasionnellement Kissinger à partager ses méditations à la Maison Blanche, comme il le faisait déjà auprès de George W. Bush par exemple, qui s’invitera en Irak avec l’appui public de Kissinger.

Voilà pour l’homme d’Etat. Pourtant, fait moins connu du grand public, Henry Kissinger est également un grand théoricien de la politique étrangère. Il s’intègre avec brio dans toute une génération d’intellectuels juifs de la Guerre froide, partis aux Etats-Unis dans les années 30 pour fuir l’antisémitisme pullulant en Europe : c’est également le cas d’un autre grand nom de la politique étrangère américaine, Zbigniew Brzezinski. Auteur d’une biographie de ce dernier (4) , Justin Vaïsse indique que les deux hommes marquent un point de bascule dans la politique étrangère américaine, avec l’arrivée d’universitaires formés dans le contexte de la Guerre froide au plus haut sommet de l’Etat.

Kissinger est un iconoclaste en politique étrangère, un esprit résolument européen, comme il le dira lui-même. Sa thèse de doctorat illustre ce tropisme pour le Vieux continent. En effet, elle est consacrée à l’ère Metternich – Castlereagh après le Congrès de Vienne (5) qui marque la fin de l’épopée napoléonienne et le début de la Sainte-Alliance conservatrice en Europe. Incarnation du réalisme le plus classique, Kissinger a pensé pouvoir établir un Congrès de Vienne mondial pendant son passage aux affaires : fondé sur un équilibre des puissances quasi-parfait, cet ordre européen constituait selon lui un mécanisme de sécurité collective idéal. La Détente, la reconnaissance de la Chine et son intégration au Conseil de sécurité en octobre 1971 résonne alors comme un écho à sa fascination pour le XIXème siècle européen.

Kissinger enchaîne ensuite les publications marquantes, théorisant notamment la doctrine de la riposte graduée (6) en matière nucléaire, succédant à la classique doctrine des représailles massives, ouvrant la porte aux escalades nucléaires. Pourtant, le livre qui nous intéresse ici est bien plus tardif, puisqu’il le publie après son passage à la Maison Blanche, en 1994. Diplomacy (7) est en effet la somme de Kissinger, un ouvrage d’histoire remontant aux traités de Westphalie (ce qui n’est pas un hasard au vue du réalisme forcené de son auteur), et retraçant l’histoire de la diplomatie mondiale depuis lors. Centré sur l’étude des grands hommes, de ses héros comme le chancelier autrichien Klemens von Metternich et le chancelier allemand Otto von Bismarck à Mikhaïl Gorbatchev en passant par Mao Zedong, Kissinger livre un ouvrage relativement classique, à l’historiographie datée car focalisée sur les Grands hommes, si on la compare à d’autres ouvrages plus anciens comme ceux de Jean-Baptiste Duroselle par exemple.

Pour autant, cette attention portée aux chefs d’Etat est à l’origine d’une analyse brillante de ce que Kissinger nomme la « charnière » de la politique étrangère américaine, incarnée par les Présidents américains Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson. En effet, n’étant lui-même pas américain de naissance, il livre une étude lucide, brève mais extrêmement efficace du XIXème siècle américain, fondamentale pour comprendre la trajectoire américaine dans son rapport au monde, encore aujourd’hui à l’heure du America First et d’un retrait relatif de certains théâtres géopolitiques.

L’esprit d’un peuple : dilemmes et paradoxes de l’exceptionnalisme américain

Kissinger repart de l’indépendance américaine pour trouver les sources de la politique étrangère américaine. « L’approche très particulière de l’Amérique à l’égard des affaires internationales ne s’élabora pas d’un coup, et ne résulta pas davantage d’une vision solitaire » écrit-il (p.22) : il faut retracer la jeunesse des Etats-Unis pour mieux saisir ce qu’elle peut avoir de fondamentalement paradoxale.

D’abord, l’exceptionnalisme américain fait des Etats-Unis un peuple élu : descendants des Pilgrims fuyant notamment les persécutions religieuses en Europe, la fondation des premières colonies s’appuie sur un puissant imaginaire religieux. Ainsi, le futur premier gouverneur de la colonie du Massachussetts John Winthrop prononce-t-il en 1630 un sermon resté célèbre, A Model of Christian Charity, alors que son navire est en route pour le Nouveau Monde. Citant le Serment de la montagne, le puritain Winthrop qualifie la future colonie de « city on a hill », et évoque un pacte entre Dieu et les pilgrims pour bâtir une communauté sacrée, au plus loin d’une Europe qui dévoie la religion dans des intrigues de cour, persécute les « vrais » chrétiens anglicans.

Sans citer cette toile de fond, Kissinger y fait référence lorsqu’il analyse la politique étrangère qui suit immédiatement les indépendances : « Comme aucun pays européen ne constituerait une menace tant qu’il lui faudrait d’abord se garder de ses rivaux, les « père fondateurs » se montraient tout disposés à jouer de l’équilibre des forces, qu’ils méprisaient, lorsque leurs intérêts les y incitaient […] » (p.22). Aussi, après la déclaration d’indépendance de 1776, les Etats-Unis optent pour la neutralité dans les guerres de la Révolution française, puis au cours des guerres napoléoniennes (la seconde guerre anglo-américaine de 1812 à 1815 ne traduit pas un soutien à Napoléon, mais principalement une volonté de mettre fin au blocus continental britannique). Les Etats-Unis suivent donc les recommandations de Georges Washington, qui mettait déjà en garde contre « des alliances permanentes, au bénéfice de quelque cause que ce soit » (p.23). Parallèlement, les Etats-Unis s’étendent jusqu’au Mississipi, puis au-delà avec l’achat de la Louisiane à la France en 1803, ouvrant la voie à des revendications sur les colonies espagnoles de Floride et du Texas.

Ces deux politiques, de neutralité et d’expansion, répondent au même principe : le peuple américain est un peuple élu, supérieur aux Européens, mais également aux indigènes amérindiens. Toute l’ambiguïté de la politique étrangère américaine se situe dans la dialectique entre principes et réalité. Ainsi, dans leur rapport à l’Europe, les Etats-Unis font coïncider le principe avec leur intérêt, en laissant les dirigeants européens se battre entre eux. L’analyse de l’état de guerre permanent en Europe par les Etats-Unis est institutionnelle, mais également moralisante : « L’homme n’est pas l’ennemi de l’homme, mais il l’est par le truchement d’un système de gouvernement trompeur » (p.24) écrit Thomas Paine.

Pour exceptionnel que soit le peuple américain à ses propres yeux, il en tire dans un premier temps une interprétation isolationniste : « un gouvernement républicain juste et solide en Amérique offrirait un monument et un exemple permanent à tous les peuples du globe » (p.25) écrit Kissinger, paraphrasant Thomas Jefferson. Autrement dit, préférence initiale pour le soft power moral et institutionnel, la conversion plutôt que la coercition. Pour autant, la question de la sécurité nationale hante le gouvernement Jefferson : si celle-ci devait entrer en contradiction avec les principes moraux, qu’adviendrait-il ? la supériorité américaine justifierait-elle le recours à une raison d’Etat à l’européenne ?

Alors que des mouvements insurrectionnels secouent l’Espagne entre 1820 et 1821, la Sainte-Alliance (Prusse – Russie – Autriche) envisage une intervention pour mettre fin à ce qui résonne comme un écho des troubles révolutionnaires. L’Angleterre s’y oppose, et son ministre des affaires étrangères Georges Canning propose aux Etats-Unis de s’assurer qu’il n’arrivera rien aux colonies espagnoles. Le souvenir de la guerre de 1812 est encore trop vif pour qu’un accord soit trouvé, mais le secrétaire d’Etat John Quincy Adams avertit le Président James Monroe du danger perçu par les Anglais : pressé, celui-ci prononce en 1823 devant le Congrès un discours qui restera dans l’histoire comme la doctrine Monroe. Un changement doctrinal profond s’opère : les Etats-Unis se contentaient jusqu’ici de se tenir à l’écart de l’Europe ; à présent, l’océan constitue une frontière séparant deux hémisphères disjoints, fermant les Amériques aux Européens, sous peine de représailles.

Dès lors, l’expansion à l’ouest est ouverte, sans jamais qu’elle ne pose de problème moral aux Etats-Unis : il s’agit d’affaires de politique intérieure. Aussi mènent-ils une politique expansionniste, de puissance, typiquement européenne, sans le moindre questionnement moral. Les Etats-Unis accomplissent simplement leur Destinée manifeste, selon l’expression plus tardive du journaliste John O’ Sullivan, « de [se] déployer vers sur le continent confié par la Providence pour le libre-développement de [leur] grandissante multitude » [8]. La doctrine Monroe et son application restent les mots d’ordre de la politique étrangère américaine tout au long du XIXème siècle : outre sa dimension morale, elle permet également de s’assurer qu’aucun de ces nouveaux espaces ne servirait jamais de relais à l’impérialisme européen. Ainsi, le Président Polk intègre le Texas en décembre 1845, d’un commun accord avec les autorités locales, en invoquant notamment un argument sécuritaire.

L’expansion à l’ouest permet le passage discret des Etats-Unis au rang de grande puissance économique. Cependant, le Sénat américain bloque tout projet expansionniste en dehors du cadre de la doctrine Monroe, et l’armée américaine est en 1890 moins puissante que celle de la Bulgarie selon Kissinger. Seule sa marine se développe à partir des années 1880, notamment sous l’impulsion du stratège Alfred Thayer Mahan et du secrétaire à la Marine Benjamin Tracy. L’objectif est de ne plus dépendre de la protection maritime de la Grande-Bretagne, qui conteste notamment la prééminence commerciale et politique des Etats-Unis sur l’Amérique centrale. À nouveau, il s’agit d’un double standard conforme à la doctrine Monroe, et relevant encore une fois de la politique intérieure des Etats-Unis. Au tournant du siècle, la Grande-Bretagne renonce à jouer un rôle de premier plan dans cette région du monde.

Devenus « une puissance mondiale presque malgré eux […] », les Etats-Unis détiennent « la puissance qui [fait d’eux] un pion déterminant sur l’échiquier international, indépendamment de ses priorités » (p.29). Les conditions sont maintenant réunies pour qu’une politique étrangère américaine d’échelle mondiale émerge, outre le soft-power traditionnel. Apparaît alors la « charnière » qui donne son titre au chapitre de Kissinger.

Une « charnière » matricielle : Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson

« Comme ses prédécesseurs, Roosevelt ne doutait pas du rôle salutaire que l’Amérique avait à jouer dans le monde. Mais, contrairement à eux, il estimait qu’elle avait de véritables intérêts en politique étrangère et que ceux-ci dépassaient de loin les avantages de l’isolationnisme. Roosevelt partait du principe que les Etats-Unis étaient une puissance comme une autre et non l’incarnation unique de la vertu. Quand ses intérêts se heurtaient à ceux d’autres pays, l’Amérique avait l’obligation de recourir à la force pour triompher. » (p.30).

Elu président en 1901, Theodore Roosevelt est le premier point de rupture doctrinal avec la classique doctrine Monroe. Il énonce en décembre 1904 son « corollaire », soit l’autorisation pour « une nation civilisée » d’intervenir en Amérique, bien entendu réservée aux Etats-Unis : ils acquièrent dès lors, « même contre leur gré », « un pouvoir de police international » (p.30). A ce niveau, les faits précèdent les mots : citons par exemple, en 1903, l’organisation puis le soutien du mouvement sécessionniste panaméen dans leur guerre d’indépendance contre la Colombie après le rejet d’un accord sur le futur Canal de Panama, jugé trop favorable aux Etats-Unis par le Sénat colombien, puis l’intervention militaire et l’établissement d’un protectorat ; ou encore, en 1905, le protectorat financier sur la République dominicaine.

Theodore Roosevelt n’a pas besoin de justifier moralement ce basculement interventionniste, puisqu’il ne s’agit que d’une extension de la doctrine Monroe. Pour autant, fait central, Roosevelt est le premier président des Etats-Unis à assimiler « à ce point le rôle mondial de l’Amérique à l’intérêt national, [et] l’intérêt national à l’équilibre des forces » (p.30). Il ne rompt pas avec l’exceptionnalisme américain,

mais considère que la pratique des vertus civiques ne suffit pas à préserver la paix. Il est à ce titre exaspéré par la production intellectuelle américaine en matière de politique étrangère, concentrée autour de l’établissement d’un droit international contraignant voire, d’un gouvernement mondial : « La vertu insipide qu’aucune force ne vient étayer est aussi pervertie, voire plus néfaste, que la force coupée de la vertu » écrit-il (p.31) [9].

Il est à ce titre un « européen » (p.32) en matière de politique étrangère : le monde se découpe en sphères d’influences que les États préservent légitimement au nom de leurs intérêts nationaux. À ce titre, s’il n’intervient guère en Europe, ce n’est pas tant par supériorité morale que parce que l’équilibre y est à ses yeux garanti, au moins jusqu’en 1906 et la conférence d’Algésiras, point d’orgue de la weltpolitik du Kaiser Guillaume II. Il préconise dès lors un soutien américain à la France et à la Grande-Bretagne en cas d’escalade, et augmente les dépenses d’armement des Etats-Unis dans cette perspective à partir de 1906. Inutile de préciser qu’il s’insurge très tôt contre la politique menée par le Président Woodrow Wilson, qui refuse d’intervenir dans la Première Guerre Mondiale, et s’en tient aux appels à la paix, tandis que Roosevelt écrit le 3 octobre 1914 : « Si j’avais été président, j’aurais agi [contre l’Allemagne] le trente ou le trente et un juillet » (p.34). Il critique publiquement l’attentisme du nouveau président en octobre 1916, lorsqu’il s’écrit : « Au lieu de parler doucement et de porter un gros bâton, le Président Wilson a préféré parler pompeusement en agitant un torchon sale » [10] , en référence au drapeau blanc de la paix, souillée par l’absence de concordance entre la fin poursuivie et les moyens mis en œuvre.

Theodore Roosevelt formule donc une première vision de la place des Etats-Unis dans le monde. S’il reste persuadé que « l’Amérique est l’espoir du monde » (p.31), il importe une conception typiquement européenne de la pratique diplomatique et géopolitique, fondée sur l’équilibre des puissances, l’intérêt national, et la raison d’Etat.

Le Président Woodrow Wilson s’installe à la Maison-Blanche le 4 mars 1913, succédant au protégé de Theodore Roosevelt William Howard Taft. Or, comme l’écrit Kissinger, « par une ironie de l’histoire, l’Amérique finit par endosser le rôle que lui avait attribué Roosevelt, et ce du vivant de celui-ci, mais elle le fit au nom des principes qu’il avait tournés en ridicule, et sous la houlette d’un président qu’il méprisait » (p.34). Wilson tire de l’exceptionnalisme américain des conclusions différentes de celles de Roosevelt : s’il en refuse l’interprétation isolationniste, le splendide isolement du phare de l’humanité, il rejette également toute notion d’égoïsme national. Universitaire, juriste de formation, son discours sur l’état de l’Union du 2 décembre 1913 traduit une vision de l’ordre international fondé sur le droit, préférant l’arbitrage juridique des différends à l’équilibre des forces. Il propose à l’origine un calcul différent de celui de Roosevelt quant à la position à adopter dans la Première Guerre Mondiale : si les Etats-Unis veulent être un interlocuteur crédible pour servir de médiateur, ils ne doivent pas entrer en guerre.

Croyant à des valeurs plus hautes que le banal équilibre européen, Wilson fonde la politique étrangère américaine sur l’altruisme : il serait indigne des Etats-Unis de conserver leurs valeurs pour eux-mêmes. Ainsi s’opère la bascule de l’exceptionnalisme isolationniste à l’interventionnisme de croisade. Réinterprétant la doctrine de Georges Washington quant aux « immixtions dans les affaires de l’étranger », Wilson considère qu’eu égard à la grandeur des Etats-Unis, « rien de ce qui concerne l’humanité ne peut nous être étranger ni indifférent » (p.38). Ce jeu sémantique change la donne, et amène Wilson à défendre la nécessité de l’entrée en guerre des Etats-Unis. Paradoxalement, on retrouve les conclusions de Theodore Roosevelt : les Etats-Unis ont acquis un rôle de premier plan sur la scène internationale, et il leur incombe de s’en montrer à la hauteur, à cela près que la hauteur n’est pas la même pour les deux hommes.

L’entrée en guerre des Etats-Unis après le naufrage du Lusitania et la guerre sous-marine à outrance menée par l’Allemagne suffit à montrer le fossé qui sépare les deux présidents. Dans son discours demandant au Congrès l’autorisation de déclarer la guerre, l’intérêt national n’est jamais mentionné : « C’est une chose terrible que de conduire ce grand peuple pacifique à la guerre, dans le conflit le plus terrible et le plus désastreux de tous, où la civilisation semble être dans la balance. Mais le droit est plus précieux que la paix, et nous nous battrons pour les idéaux que nous avons toujours tenus au plus près de notre cœur […] » (p.39). Cette guerre désintéressée est également présente dans le discours officiel d’entrée en guerre, lorsque Wilson évoque « la paix sans victoire » (p.39) à laquelle il aspire.

Selon Kissinger, Wilson comprend que « les Américains ne peuvent soutenir de grands engagements internationaux qui ne justifient pas leurs convictions profondes » (p.40). Aussi son ambition dépasse-t-elle simplement le cadre d’une simple opération de police : il s’agit de mettre un terme aux guerres en Europe. Sa doctrine à ce sujet est absolument novatrice : c’est bien l’équilibre des forces, sa diplomatie secrète sous-jacente ainsi que le bellicisme qu’il implique qui ont entraîné le monde dans le premier conflit mondial de l’histoire. Il préconise à la place l’établissement d’une diplomatie publique, menée par des démocraties libérales au sein d’une organisation internationale. Celle-ci aurait pour mission d’arbitrer les conflits, et de fournir un mécanisme de « sécurité collective » à l’échelle mondiale, reposant sur une base juridique. Sous des apparences claires, cette doctrine n’est pas sans ambiguïtés : comment s’articulent principes géopolitiques et valeurs ? Comment agir si un intérêt stratégique est mis en cause par des méthodes légales ? Pourtant, c’est bien là cette plasticité, ce flou permanent, qui permet à Wilson de fermer la « charnière » de la politique étrangère américaine, qui dès lors se positionnera systématiquement par rapport à lui.

Une cartographie des politiques étrangères américaines

Ce long détour historique est fondamental pour analyser les doctrines américaines en matière de politique étrangère : bien que diverses, elles se positionnent toutes par rapport à la « charnière » formée par Roosevelt et Wilson. Bien que Kissinger ne le formule pas expressément, le concept de charnière est suffisamment explicite pour essayer d’en tirer une cartographie des différentes écoles de politique étrangère.

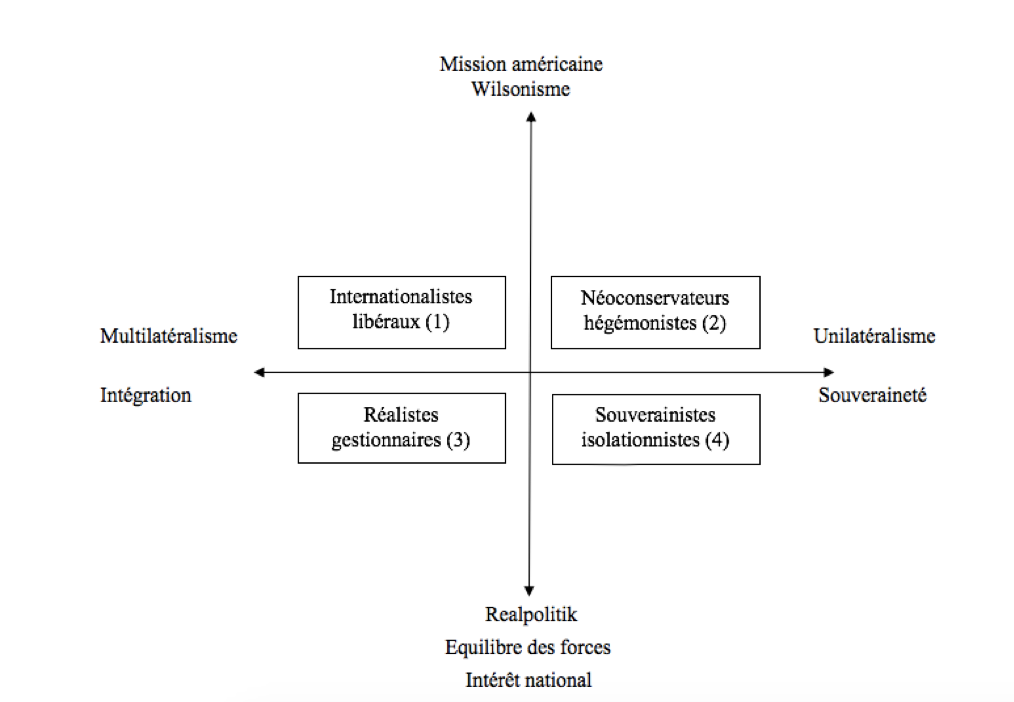

Dans Washington et le monde [11], Justin Vaïsse et Pierre Hassner proposent de placer les écoles de politique étrangère américaine sur un plan euclidien : l’axe vertical correspond à l’opposition Roosevelt – Wilson quant à la représentation des Etats-Unis, tandis que le second renvoie aux moyens pour mettre en oeuvre la politique étrangère. Ainsi, on aboutit finalement au schéma suivant :

Il y a donc nécessairement deux composantes déterminantes pour analyser la politique étrangère d’une administration américaine : l’idée qu’elle se fait des Etats-Unis, et les moyens qu’elle met en œuvre pour accomplir la mission qui en découle. Le comment renseigne sur le pourquoi, autant que le pourquoi sur le comment, ce qui n’interdit pas le recours à des méthodes similaires pour servir une représentation différente, ni à des méthodes différentes pour servir une représentation similaire.

A ce titre, la classification récurrente dans la presse entre faucons et colombes est trop massive pour être pertinente. Les faucons peuvent tout aussi bien être des réalistes (3) de le trempe d’Henry Kissinger ou de Zbigniew Brzezinski (deux principaux artisans de la Détente vis-à-vis de l’URSS) que des néoconservateurs [11] (2) comme Donald Rumsfeld et Paul Wolfowitz (secrétaire et sous-secrétaire adjoint à la Défense de l’administration de George H. W. Bush). De même pour les colombes, qu’on trouve du côté des paléo-conservateurs comme Pat Buchanan, un membre du Parti républicain très critique vis-à-vis de l’interventionnisme américain, mais également du côté des libéraux comme de certains internationalistes libéraux à l’image de Joseph Nye, dont le jugement est sévère vis-à-vis des interventions unilatérales de G. H. W. Bush.

Ce schéma n’est pas sans poser problème, puisqu’il fait fi des débats internes à chaque école : ainsi, Kissinger et Brzezinski sont en désaccord sur l’intervention militaire de 2003 en Irak, et le premier porte un regard assez critique sur le bilan de Barack Obama tandis que le second est réputé proche de l’ancien Président, depuis son passage auprès de lui pendant sa première campagne présidentielle. On constate un degré d’intensité différent du paramètre faucon chez les deux hommes, qui les amènent à des positions radicalement différentes sur des sujets cruciaux.

Vincent COURIC

NOTES:

[1] Concept forgé par Samuel Huntington dans son article « La superpuissance solitaire » (Revue internationale et stratégique, n°34, été 1999) : unipolaire du point de vue militaire, multipolaire économiquement et culturellement.

[2] Le journal Slate notamment, avec des titres évocateurs comme Kissinger est définitivement une ordure (14 décembre 2010) ou Non Hilary, ne fais pas la bourde de chercher le soutien d’Henry (13 août 2016)

[3] Au niveau médiatique, on pense notamment à l’ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, qui ne refuse que par modestie le surnom de « Kissinger français« . Voir par exemple : http://www.rfi.fr/afrique/20171213-france-politique-africaine-macron-hubert-vedrine-multipolaire-g5-partenariat-gendar

[4] VAÏSSE, Justin, Brzezinski, stratège de l’Empire, Odile Jacob, 2016, 422p.

[5] Klemens von Metternich est un diplomate autrichien, chancelier de l’Empire entre 1821 et 1848 ; Lord Castelreagh est un diplomate britannique qui occupant le poste de secrétaire d’Etat aux affaires étrangères entre 1812 et 1822, jusqu’à son suicide. Leur complicité est fondamentale dans l’établissement du Congrès de Vienne puis dans son application, cf.

Kissinger, Henry. A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812 –1822 Echo Point Books & Media, 2013.

[6] Nuclear Weapons and Foreign Policy, Abridged, 1969, 276p.

[7] Pour l’édition française, Diplomatie, Arthème Fayard, 1996, 860p.

[8] O’ SULLIVAN, John, « Annexation », Democratic Review, juillet – août 1845

[9] Roosevelt connaissait-il cette maxime voisine du Cardinal de Retz « les lois sans le secours des armes tombent dans le mépris ; les armes qui ne sont point modérés par les lois tombent dans l’anarchie » ? (Mémoires, tome I, livre 2).

[10] Adress at Louisville, Kentucky, 18 octobre 1916 (traduit par l’auteur)

[11] HASSNER, Pierre ; VAÏSSE, Justin Washington et le monde. Dilemmes d’une superpuissance, Autrement, 2003, 170p.

[12] Lesquels ne sont d’ailleurs pas tous issus du parti républicain, bien au contraire, comme le démontre Justin Vaïsse dans son Histoire du néoconservatisme aux Etats-Unis (2008). Il rappelle que ce mouvement naît au sein de la gauche libérale, contre une tendance intellectuelle au relativisme contestataire, avant d’être récupérée par une frange importante du parti républicain.

No Comment