La privatisation du système carcéral : l’économie libérale du temps suspendu

Les détenus ont-ils une valeur marchande ? La privatisation du milieu carcéral dans de nombreux pays a enrichi une kyrielle de multinationales. Force de travail à moindre frais, consommateur enchaîné, la politique d’incarcération de masse a été soutenue par de puissants lobbys. De la prison ferme à l’immigration, en passant par la liberté conditionnelle, la privatisation s’attaque à l’ensemble du système correctionnel pour en tirer profit, au détriment de l’intérêt sociétal. Classe Internationale aborde aujourd’hui le sujet de la privatisation carcérale et ses impacts sur les politiques pénales.

Dans Surveiller et Punir, Foucault date l’apparition du phénomène carcéral massif à la Révolution française, et plus précisément à la Constituante de 1791. « Entre le crime et le retour au droit et à la vertu, la prison constituera un espace entre deux mondes, un lieu pour les transformations individuelles qui restitueront à l’État les sujets qu’il avait perdus »[1]. Auparavant, la prison occupait une place résiduelle dans la hiérarchie des peines : l’ordonnance criminelle de 1670 limite son rôle aux lettres de cachets et à l’incarcération de mauvais débiteurs. Le changement faisant suite à la Révolution française est soudain et foudroyant, comme en témoigne le projet de Code Criminel présenté à la Constituante par Le Peletier, qui proposait encore une diversité des châtiments : un « théâtre des peines ». En quelques années, la détention devient la forme essentielle du châtiment, transformation consacrée par le Code pénal de 1810. À cette époque, on assiste à une « colonisation de la pénalité par la prison » en Europe, écrit Foucault. Cette mutation touche en effet tant le Saint-Empire de Joseph II que la Russie de Catherine II, qu’elle dote d’un « nouveau code des lois ». À partir de la Restauration : 40 à 43 000 détenus peuplent les prisons françaises, soit un prisonnier pour 600 habitants).

Cette solution uniforme prête le flanc à de nombreuses critiques : « De manière que si j’ai trahi mon pays on m’enferme ; si j’ai tué mon père, on m’enferme ; tous les délits imaginables sont punis de la manière la plus uniforme. Il me semble voir un médecin qui pour tous les maux a le même remède »[2].

Les besoins issus de cette révolution pénale sont immenses et l’État s’en remet donc à des entreprises privées, « les renfermées ». En échange d’un prix de journée payé par l’État, l’entrepreneur pourvoit à tout : le système de « l’entreprise générale » est mis en place, bien que violemment critiqué. De Tocqueville à Jaillant, on s’émeut de l’insalubrité de lieux qui permettent à certains de s’enrichir : « Le détenu devient l’homme… ou plutôt la chose de l’entrepreneur… l’affaire de l’entrepreneur est de gagner de l’argent ; et le gouvernement, en traitant avec lui, a nécessairement soumis plus ou moins l’intérêt public à l’intérêt privé », « Jusqu’à présent le service des maisons centrales a été organisé principalement du point de vue financier » dénonce Jaillant en 1873 à l’occasion d’une commission d’enquête parlementaire. La Troisième République, et plus généralement la première moitié du XXe siècle seront l’occasion d’une prise en main de la gestion des prisons par le pouvoir public.

Les systèmes carcéraux de nombreux pays subissent le déferlement de privatisation des années 1980, en premier lieu les États-Unis, victimes du durcissement des politiques pénales amorcé par Nixon dès 1969. Ce changement de ton de la politique américaine en matière de criminalité va faire exploser le nombre de prisonniers et mettre à mal les prisons gérées par les États et le gouvernement fédéral. Face à cette incessante War on Drugs des autorités américaines en pleine explosion néolibérale reaganienne, la solution privée s’impose : la cession de certaines prérogatives d’État en matière carcérale à des entreprises privées. S’établit alors rapidement une industrie carcérale privée dont la survie économique s’appuie sur le nombre de détenus pris en charge dans ses établissements. Ce sont au total 7 millions d’individus qui vivent sous le joug correctionnel dont plus de 2,3 millions de détenus et de prisonniers, et ce sur le seul territoire américain. Le modèle étasunien est un cas à part entière : les États-Unis détiennent à eux-seuls ¼ de la population carcérale mondiale, alors qu’ils représentent moins d’1% de la population globale. Classe Internationale aborde aujourd’hui le sujet de la privatisation carcérale et ses impacts sur les politiques pénales.

Déléguer pour économiser, la stratégie des États

Le modèle carcéral privé est très différent en fonction du pays dans lequel il s’exerce. Environ 11 pays, essentiellement anglo-saxons (mais aussi Japon, Allemagne, France, ou encore le Chili qui devient le 1er pays d’Amérique du Sud à signer un contrat complet avec des compagnies pénitentiaires, ou encore le Pérou en 2010), sont concernés par un certain niveau de privatisation, dans une proportion plus ou moins notable. Si le phénomène de privatisation carcérale affecte les États-Unis plus que tout autre pays dans le monde, celui-ci s’est bien propagé en particulier en Angleterre, en Écosse ou encore en Australie. En 2011, ces deux derniers détenaient respectivement 17 et 19% de leurs prisonniers dans des établissements privés. En Australie, ce pourcentage est le résultat d’une augmentation de 95% de la population carcérale privée entre 1998 et 2011.[3]

La France n’est pas non plus épargnée par le mouvement de privatisation. Ainsi, les partenariats public-privé fleurissent en particulier depuis le 19 février 2008, date à laquelle Rachida Dati, alors ministre de la Justice, signe avec Bouygues un contrat concernant la construction, la gestion et l’entretien de trois nouvelles prisons. La chancellerie plaide pour une diminution des coûts, idée largement critiquée par la Cour des Comptes dans un rapport paru en 2010 qui pointe du doigt d’une part les généreuses marges réalisées par les prestataires au détriment de l’intérêt des détenus, d’autre part un coût de la formation professionnelle des détenus inefficient (7,28€ en gestion publique, contre 17,23€ en gestion déléguée).

Aux États-Unis, la 1re prison privée est créée en 1984 au Texas. Aujourd’hui, un dixième des quelques 2,3 millions de prisonniers étasuniens le sont dans un établissement entièrement géré par le privé. Une moyenne fédérale qui cache d’importantes disparités puisqu’une vingtaine d’États interdit l’existence de prisons privées, tandis que le record est détenu par le Nouveau-Mexique, avec 43,1%. En échange de la construction et de la gestion des prisons, le gouvernement s’engage par des “clauses d’occupation” à ce que les lits soient occupés entre 80 et 100%, sous peine de pénalités. GEO group et Core Civic (anciennement Corrections Corporation of America ou CCA) se partagent les 3,5 milliards de revenus annuels issus de ce marché.

Au Royaume-Uni, le marché est tenu par deux grandes multinationales : d’un côté G4S, entreprise active dans 125 pays, employant 657 000 personnes et dont le chiffre d’affaires en 2014 culminait à 6,8 milliards de livres sterling. Toutefois, en 2018, le ministère de la Justice a repris la gestion de la prison de Birmingham à l’opérateur privé G4S, après qu’une inspection des services pénitentiaires ait révélé un état « épouvantable » de l’établissement qui accueille plus de 1 200 détenus. De l’autre côté se trouve Serco, surnommée “la plus grosse entreprise dont vous n’avez jamais entendu parler”.[4]

Le tableau général est esquissé : la prison est devenue un marché à conquérir dans de nombreux pays, bien que certains, en particulier l’Allemagne, aient décidé de faire marche arrière. De plus, cette privatisation s’accompagne de politiques d’exploitation, et prône une désastreuse politique d’incarcération de masse.

Les politiques de profit, les stratégies des entreprises

Le prisonnier, un travailleur exploité aux États-Unis

La notion de travail est intrinsèque à l’idée de rédemption du prisonnier. La prison Rasphuis à Amsterdam, ouverte en 1596 et destinée aux mendiants et jeunes malfaiteurs, rend le travail obligatoire contre un salaire. L’objectif de la prison étant la réinsertion, l’oisiveté, mère de tous les vices, doit être combattue, et il faut apprendre aux jeunes personnes de nouvelles compétences. Néanmoins, des failles juridiques ont permis de faire des prisonniers une main d’oeuvre quasiment gratuite.

Aux États-Unis, le 13e amendement de la Constitution adopté par le Congrès le 6 octobre 1865 abolit l’esclavage. Il laisse cependant un vide juridique dans lequel vont s’engouffrer les intérêts privés. Il dispose en effet : « Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été dûment condamné, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction »”. Cette subtilité juridique sert de base constitutionnelle à l’exploitation en milieu carcéral. Ainsi, le salaire moyen horaire en prison aux États-Unis est de 0,63$ par heure. Une moyenne qui cache de fortes disparités puisque dans les États du Texas, de Géorgie ou d’Alabama les prisonniers ne sont pas payés du tout, et sont même obligés de travailler sous menace de sanctions disciplinaires. L’esclavage ne se définit pas autrement.

Et pour quel travail ? La majorité des détenus sert à entretenir la prison, ce qui permet aux entreprises gestionnaires de diminuer leurs coûts puisque l’impact du facteur travail est négligeable. Toutefois, il ne s’agit pas toujours de travaux d’entretien. Ainsi, en Californie, 11,65% des pompiers de l’État sont des prisonniers, travaillant pour un salaire de 3 à 4$ par jour.[5] Ironie du sort, ces aptitudes seront inutiles sur le marché du travail puisque la loi californienne interdit de recruter des pompiers ayant un casier judiciaire. Phénomène résiduel mais néanmoins révélateur, certains détenus, endettés, rejoignent l’industrie du spectacle, servant de distraction dans des corridas. En effet, environ 90% des prisonniers aux États-Unis ne sont pas passés devant un juge[6], puisque tout le monde ne peut pas s’offrir un avocat et que le procureur enquête uniquement à charge ; ceux-ci ont donc fait l’objet d’un accord à l’amiable avec le procureur : pas de procès contre une demande de peine réduite.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises privées les utilisent comme main d’oeuvre à faible coût. Ainsi, l’entreprise d’élevage de volaille Kock Foods a fait l’objet d’une enquête sur l’utilisation du travail de prisonniers dans l’industrie de la volaille d’Alabama par le Southern Poverty Law Center (SPLC) qui estime que, dans au moins sept États, « des dizaines d’entreprises de la volaille » tirent avantage de la main d’œuvre carcérale. Les conditions dans l’industrie sont brutales pour tous les travailleurs du secteur de la volaille. Selon des données fédérales, les usines de transformation des volailles comme celles d’Ashland ont des taux de blessés parmi la main d’œuvre qui atteignent presque le double de la moyenne nationale. Les maladies liées au lieu de travail sont environ six fois plus élevées que la moyenne nationale : traumatismes liés à un stress répétitif, problèmes respiratoires en raison de l’exposition à des produits chimiques, etc. Depuis 2015, 167 cas d’accidents, comprenant huit morts et plusieurs amputations, ont officiellement fait l’objet d’une enquête par les autorités fédérales. Dans les données produites par les États de Géorgie et de Caroline du Nord, le SPLC a découvert qu’au « moins deux dizaines de détenus ont été blessés depuis 2015 dans leur emploi au sein du secteur de la volaille ».

Plus connus du grand public, de grandes enseignes comme McDonald’s, Walmart ou encore Victoria’s Secret[8], par l’intermédiaire de son sous-traitant Third Generation, embauchaient des détenus avant que le scandale n’éclabousse la célèbre marque de lingerie. Le secteur carcéral produit approximativement 1,5 millions de dollars de valeur marchande dans le textile.[9]

Pour dénoncer cette exploitation, les prisons étasuniennes ont subi une grève largement suivie du 21 août au 9 septembre 2018[10], les prisonniers n’ayant plus de syndicats pour les défendre depuis une décision de la Cour Suprême de 1977 « Jones v. North Carolina Prisoners’ Labor Union (NCPLU) »[11].

Enfermement et consommation, les chaînes du prisonnier privé

Si la stratégie initiale de privatisation du système carcéral semble être un reflet des politiques budgétaires en vigueur, celui-ci a ouvert un véritable marché, pléthore d’opportunités économiques que les investisseurs n’ont pas ignorée. Dès l’ouverture de la première prison privée américaine en 1984, les entreprises ont commencé à développer un modèle économique spécifique, propre au système judiciaire et carcéral en place. Plus de 4 000 entreprises américaines ont donc conquis ce nouveau marché, infiltrant chaque branche du secteur carcéral pour y remplacer l’État. S’il est évident que les nouvelles entreprises privées ont d’abord assumé la direction, la construction, et l’entretien d’établissements carcéraux classiques et privatisé l’aspect sécuritaire, le secteur privé s’est aussi accaparé les secteurs médicaux, des télécommunications, de surveillance mais surtout des libertés surveillées et conditionnelles[12].

Si la couverture santé publique américaine était loin d’être performante auparavant, la stratégie des coûts réduits pratiquée par le secteur privé pousse des entreprises – comme Corizon et Wexford – à réduire le personnel présent mais surtout à faire payer l’accès à la santé encore plus cher que ne le fait déjà l’État américain. Les témoignages d’abus de la part des médecins et infirmiers engagés dans ces contrats sont innombrables, en plus de la difficulté d’accès aux onéreux premiers soins et aux premières nécessités pour les détenus. C’est le cas notamment de l’accès aux protections hygiéniques féminines, payantes pour toute détenue sauf en cas d’ordonnance de la part du médecin de la prison. Le hic ? La consultation du médecin de garde de l’établissement est elle aussi payante.

Le secteur des télécommunications, et plus particulièrement de la téléphonie, a été investi par des entreprises comme JPay et Securus afin de rentabiliser les appels passés par et pour les détenus. Bien qu’il soit impossible d’établir un coût moyen des appels passés tant les entreprises impliquées dans ce secteur sont nombreuses, il n’est pas rare de voir le prix dépasser le dollar par minute. Ces frais téléphoniques faramineux pénalisent en particulier des familles souvent très précaires, qui doivent ainsi lutter chaque mois pour se payer un appel téléphonique régulier afin de ne pas perdre le contact avec un membre de la famille en prison ou en maison d’arrêt.

Si le terme « prison » évoque avant tout une image de cellule avec des barreaux aux fenêtres, l’essentiel du système carcéral – plus des deux tiers aux États-Unis – ne coïncide pas avec cet imaginaire collectif de la geôle. En effet, l’immense majorité du système correctionnel consiste en une forme de liberté partielle, qu’elle soit surveillée ou conditionnelle. Puisqu’il est impossible de garder 2% de la population américaine derrière les barreaux, les entreprises privées ont largement augmenté l’utilisation des libertés conditionnelles – et ce depuis 1976 -, sans oublier d’en faire un secteur économiquement rentable. L’opportunité de sortir de prison plus tôt ou d’éviter une incarcération – que de nombreux procureurs proposent pour éviter un procès ou lorsque la caution est trop élevée, tout particulièrement dans le cas de délits mineurs -, devient alors un fardeau économique pour les détenus. Les entreprises sont alors dans la capacité d’imposer de nombreux frais obligatoires aux condamnés, que ce soit des frais de supervision, d’éthylotests, de tests de drogue etc. Et en cas d’impayés, le détenu en liberté conditionnelle risque de retourner en prison, ce qui le pousse à tout faire pour payer l’entreprise en question, qui peut, dès lors, fixer les prix souhaités.

Mais le « succès économique » de la liberté conditionnelle pour les acteurs du carcéral privé s’explique aussi par l’explosion des méthodes de surveillance des détenus, comme la pose de bracelets de chevilles électroniques afin de géolocaliser en permanence les détenus. Si cette méthode a été initiée dans les années 1960, la privatisation carcérale en a fait un élément majeur de son modèle de fonctionnement, augmentant ainsi de plus de 65% entre 1998 et 2014 son utilisation, ce qui génère par ailleurs plus de 300 millions de dollars par an aux entreprises pratiquant cette méthode. Et depuis 2009, 49 États américains (à l’exception de Hawaï) autorisent les entreprises à facturer le port de ces bracelets de cheville à leurs porteurs. Mais si l’idée des dispositifs GPS pour lutter contre la surpopulation carcérale ou simplement comme alternative pour des délits mineurs est intéressante, ses résultats, hormis les logiques financières plus que contestables, sont très mitigés. Un très grand nombre d’alertes déclarées par ces appareils – plus de 70% dans une étude de 2007 faite en Arizona – se révèlent être erronées, simplement provoquées par des zones blanches, et poussent ainsi une forme de laxisme de la part des agents chargés de cette surveillance. Ces appareils de surveillance ont de surcroît fait l’objet de très nombreuses plaintes de douleurs physiques quotidiennes (brûlures, abrasions, infections, enflures, céphalées etc.), et créent une réelle stigmatisation sociale – tant l’image du criminel est forte au vu de la taille du bracelet -. En ce sens, Erving Goffman, définit le « stigmate » par la possession d’un attribut susceptible de jeter le discrédit sur celui qui le porte[13].

L’ensemble de ces stratégies entrepreneuriales a notamment été qualifié de « McDonaldization »[14] des prisons privées, une recherche perpétuelle du bas coût et de la rentabilité immédiate au détriment de la juste supervision des détenus et des conditions de travail du personnel. Le détenu se retrouve alors prisonnier d’un modèle de consommation extrêmement sournois qui lutte contre toute velléité de réinsertion et qui pousse à la récidive et donc à l’augmentation globale de la criminalité.

Le secteur carcéral privé, un marché d’influences politiques

Immigration et privatisation, le marché de l’enfermement des étrangers

Lorsque l’on parle du secteur carcéral privé, on a souvent tendance à oublier que la pénalisation de l’immigration rend nécessaire la construction de centres de détention. Ici encore, un intérêt privé émerge, avec un incroyable potentiel de croissance dont s’emparent les multinationales de la prison.

D’après Louise Tassin, l’Europe développe une tendance à un “marché de l’enfermement des étrangers”[15]. En effet, concernant l’incarcération de migrants en Italie, c’est l’entreprise française GEPSA (qui gère 16 prisons et vend ses services à 10 centres de rétention administrative en France), filiale de Cofely appartenant au groupe GDF Suez, qui investit dans les Centres d’identification et d’expulsion (CIE), en échange d’un loyer versé par l’Etat. Pour gagner plus de parts de marché, GEPSA met en place une politique de concurrence par les prix, au détriment des demandeurs d’asile.

Au Royaume-Uni, le marché est dominé par une poignée de multinationales de sécurité, se répartissant 73% des migrants détenus par le Service de Contrôle de l’Immigration et des Douanes, et la quasi-totalité des centres. La privatisation du secteur est amorcée dans les années 1970 sous le gouvernement conservateur d’Edward Heath et, en 2015, sur la totalité de ces établissements, seuls 2 IRC (Immigration Removal Centres, dans lesquels les migrants peuvent être enfermés indéfiniment) sont gérés par l’organisation gouvernementale Her Majesty’s Prison Service. Le reste est réparti entre G4S, GEO Group, Serco, Mitie et Tascor. Le coût annuel de détention est en moyenne de £94,56 par personne et par jour. Très critiqué, le dispositif de détention des migrants britannique est connu pour être l’un des plus irrespectueux des droits des personnes détenues “Detained fast track” (DFT). Au total, le Home Office a passé plus de 780 millions de livres de contrats pour la détention et l’expulsion de migrants entre 2004 et 2022.

Les pays nordiques (en particulier le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède) ont la réputation d’être plus généreux envers les demandeurs d’asile, mais ont eux aussi privatisé un grand nombre de services. Si, en 1990, 12 % des centres d’accueil de demandeurs d’asile en Norvège étaient privés, c’était le cas de 77 % d’entre eux en 2013. Toutefois, les prestataires de services – notamment le groupe norvégien Adolfsen – fournissaient à l’origine des services de santé et d’aide sociale et non des services pénitentiaires. Ce qui conduit à une prise en charge bien plus respectueuse des migrants.

En Australie, le système de détention de migrants est entièrement géré par des compagnies privées, qui privilégient une gestion délocalisée. Le scandale du camp de l’île Christmas, à 1500 km des côtes australiennes (dirigé par le contractant Transfield Services et Wilson Security), est particulièrement médiatisé puisqu’en août 2016, une série de documents contenant des plaintes et des récits de mauvais traitements infligés au sein du centre a été publiée par le quotidien The Guardian. Elle contient des preuves de violences sexuelles faites aux enfants, de traumatismes, d’automutilations et de conditions de vie inacceptables. Suite à de multiples enquêtes et rapports parlementaires, le centre est fermé en 2018, mais rouvert en 2019, suite à une défaite historique de l’exécutif, ce qui témoigne d’une volonté de durcissement de la politique migratoire, sujet particulièrement politique en Australie[16].

Aux États-Unis, Marie Gottschalk, professeure de sciences politiques à l’université de Pennsylvanie, dénonce une “crimmigration”, c’est-à-dire l’inflation des politiques pénales répressives contre les migrants, enfermés désormais dans des “centres de rétentions”. Ainsi, 30 jours de détention sont désormais prévus pour les migrants soupçonnés d’immigration illégale. Core Civic – qui a délaissé le nom CCA en 2016 pour se détacher des scandales qui le concernaient – gère plus de 60 complexes dans 19 États, avec un volume de “vente” de centres de rétention gonflée de 500% en 20 ans. L’entreprise a gagné d’importantes parts de marché depuis le passage de la loi SB 1070 dans l’Arizona, qui crée un nouveau délit : celui de ne pas avoir sur soi ses documents d’immigration. Si la loi prévoyait à l’origine la possibilité d’arrêter sans mandat tout individu soupçonné d’être clandestin, la Cour Suprême a limité son application[17]. Un policier peut désormais contrôler l’identité et le statut d’une personne arrêtée pour une infraction, s’il a des « soupçons raisonnables » que cette personne pourrait demeurer aux États-Unis illégalement. Cette loi, rédigée par le lobby ALEC (dont CCA était alors un membre éminent), a permis de remplir les centres de détention. De plus, en Arizona, CCA exerce un monopole dans la détention des migrants. Un marché qui représente tout de même plus de 11 millions de dollars par mois.

Lobbying et politiques d’incarcération de masse

Si la lutte contre la criminalité a pris un tournant majeur dans les années 1970 avec Richard Nixon, ardent défenseur d’une politique dure sur ce sujet, plus connue sous le nom de doctrine Law & Order, celle-ci s’est intensifiée jusqu’aux années Obama. D’abord poussée par des raisons politiques et électorales – le 37e président des États-Unis ayant notamment besoin du vote des populations blanches traditionnellement démocrates – cette doctrine s’est progressivement affinée pour devenir un pilier du système politico-judiciaire américain. La présidence de Ronald Reagan (1980-1988) a vu l’apogée du durcissement des politiques pénales en matière de trafic de drogue, ce qui a largement contribué à l’apparition du carcéral privé pour soutenir l’État. L’Anti-Drug Abuse Act, adopté en 1986, a par exemple consacré les peines minimales pour une grande partie du système judiciaire. Ces peines ont donc rapidement fait augmenter le nombre de condamnations, servant ainsi les intérêts économiques des acteurs émergents. Cependant, si la présidence démocrate de Jimmy Carter (1976-1980) avait quelque peu interrompu la tendance, Bill Clinton (1992-2000) brise le clivage démocrate/républicain en étant le premier à défendre lui aussi une fermeté sur le sujet de la criminalité. Cela culmine en 1994 avec l’Anti-Violence Strategy qui vise à lutter contre la récidive en instaurant la règle des Three Strikes, une règle qui ordonne une condamnation à perpétuité en cas de troisième condamnation avec au moins un crime majeur. Soutenu par la privatisation à marche forcée du système carcéral, les politiques pénales américaines prennent alors définitivement le chemin de la tolérance zéro et de l’incarcération de masse.

En revanche, pour comprendre l’ampleur de la privatisation carcérale américaine, il est crucial de prendre en compte le rôle joué par les lobbyistes de ces entreprises pour orienter la législation dans un sens qui leur est favorable. À ce jeu-là, le plus grand acteur est l’American Legislative Exchange Council (ALEC), une organisation conservatrice très influente qui rédige et propose des textes de lois aux élus américains. En effet, celle-ci propose une moyenne de 1 000 textes législatifs par an, dont environ 20% deviennent lois. Fondée en 1973, cette organisation de lobbying politique prend rapidement de l’importance dans les domaines judiciaire et carcéral, au point d’être à l’origine des Three Strikes susmentionnées, ainsi que des peines minimales, mais aussi la SB-1070, les Stand Your Ground Laws(qui élargissent grandement le concept d’auto-défense en autorisant la simple suspicion de menace comme justification) et plus de 30 modèles de législation au niveau étatique et fédéral. Nombre des membres d’ALEC entretiennent des liens étroits avec le milieu carcéral, comme ce fut le cas dans les années 1990 lorsque le président de la Criminal Justice Task Force – de l’organisation chargée de rédiger des propositions de loi fermes en matière pénale – n’était autre qu’un cadre supérieur de CCA, la plus grande entreprise américaine de gestion privée de prisons.

Si les membres d’ALEC démentent continuellement toute collusion avec les géants du privé carcéral comme CCA ou GEO Group, les preuves de cette coopération ne font pas défaut. Un rapport des actionnaires de CCA de 2012 recommande par exemple de lutter contre tout laxisme et indulgence dans le cas des condamnations, des libertés conditionnelles et contre la décriminalisation de certaines activités. Par ailleurs, les entreprises comme CCA s’emploient à un lobbying extrêmement puissant et tentaculaire, dépassant l’échelle d’ALEC pour financer directement de très nombreuses institutions fédérales. CCA finance notamment le Département de Justice, le US Marshall Service, l’Office Fédéral des Prisons, le Département pour la Sécurité Nationale, l’Immigration et la Douane ou encore le Sénat, le Département du Travail, le Bureau des Affaires Indiennes et l’Administration pour les Enfants et les Familles. Pour ces institutions, les dépenses en lobbying atteignent certaines années jusqu’à quatre millions de dollars. Cependant, CCA et GEO Group font également pression sur les politiques judiciaires servant leurs intérêts en finançant directement des campagnes politiques ou des membres hauts placés de l’administration fédérale. En 2014, CCA a versé de l’argent à 23 sénateurs et 25 congressmen, et GEO Group à dix sénateurs et 28 congressmen. Ces entreprises, ainsi que Community Education Centers, Corizon Correctional Healthcare ou encore Global Tel Link, embauchent chaque année une centaine de lobbyistes dans divers États, un certain nombre d’entre eux étant même d’anciens membres du Congrès. Ce lobbying ne se limite pas à l’échelle fédérale puisque les campagnes des gouverneurs sont aussi très prisées. La campagne d’Arnold Schwarzenegger de 2003 est une des innombrables campagnes financées en partie par le carcéral privé, celui-ci ayant reçu 21 200$ pour rouvrir la prison de McFarland au nord de Los Angeles.

S’il est évident que les lobbyistes d’ALEC, de CCA et des autres entreprises s’intéressent à la rédaction de lois servant leurs intérêts, ces derniers s’attachent aussi à lutter contre toute « contre-réforme » et empêchent toute loi de passer l’épreuve camérale, comme le Private Prison Information Act de 2015, qui aurait forcé les prisons privées à rendre publiques les informations sur la violence au sein de leurs établissements. La même année, le Justice Is Not For Sale Actdu Sénateur indépendant Bernie Sanders – qui aurait aboli la privatisation carcérale dans sa totalité et à toutes les échelles, pour rendre la gestion de la criminalité et de la justice « à ceux qui répondent des électeurs et non des investisseurs » – a subi la pression des lobbyistes et n’a donc pu devenir loi.

Tout comme ALEC, CCA et GEO Group démentent régulièrement les accusations de lobbying et affirment, comme ici en 2013, « ne pas prendre position ou parti pour ou contre une réforme législative spécifique en matière d’immigration ». Toutes les dépenses de ces entreprises prouvent pourtant le contraire, leur survie économique étant largement dépendante des politiques judiciaires et migratoires.

Les échecs du carcéral privé

De la condamnation à la réinsertion, en passant par les secteurs de l’immigration, de la surveillance, de la santé, de la consommation, du travail, de l’exploitation, le système carcéral privé s’empare de concepts juridiques et sécuritaires pour en faire un modèle économique inhumain dont la première commodité est l’humain. Mêlé aux considérations politiques et idéologiques, aux lobbys et aux intérêts financiers des entreprises, ce système a substitué la réhabilitation des prisonniers à l’enrichissement privée et l’incarcération de masse. En plus de considérations morales, le carcéral privé montre constamment ses lacunes face au modèle public tant ses résultats sont pauvres. Le nombre de violences (entre détenus et entre détenus et gardes) y est une à deux fois supérieur, les plaintes des détenus ne se dirigent plus contre la gestion disciplinaire ou procédurale mais contre l’accès aux soins et la violence des gardes, les familles s’endettent lourdement pour maintenir le lien avec un détenu qui n’a bien souvent même pas eu le droit à un juste procès. Si les failles juridiques du 13e amendement ne sont pas l’apanage des entreprises carcérales, celles-ci sont exploitées sans vergogne, tournant ainsi en dérision les droits constitutionnels si chers aux Américains.

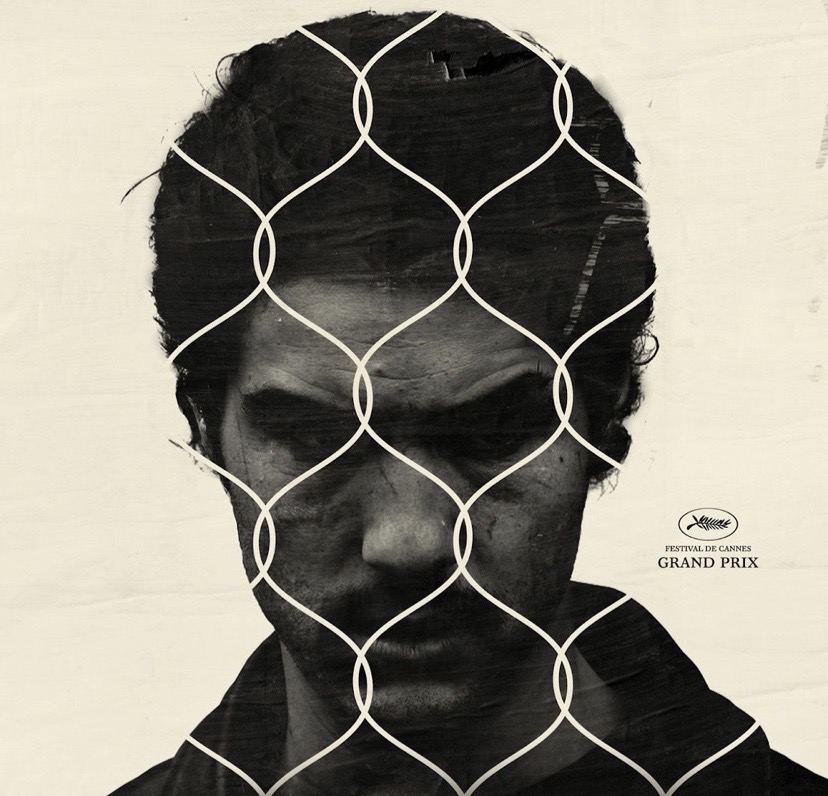

La privatisation carcérale à outrance dans le paysage américain – mais aussi à l’international – a notamment perverti tout un équilibre de la société qui aspire pourtant à faire baisser le niveau de criminalité. Et sur ce point là, la prison s’avère inefficace et inefficiente. Si certains médias se gargarisent de faits divers macabres pour justifier une violente répression carcérale, le taux de récidive, échelle de Richter de l’efficacité du système carcéral, devrait faire entendre raison aux responsables politiques – 63% de recondamnation en France après une première incarcération. Les errances de la privatisation du système carcéral nous amènent à soulever la question du rôle que l’État doit jouer dans la réhabilitation et la réinsertion de ses citoyens qui enfreignent la loi, et plus largement interroger le fonctionnement de la prison en elle-même. C’est justement ce qu’interroge l’excellent film Un prophète, de Jacques Audiard, dont l’affiche est l’illustration de l’article.

Cependant, ce n’est visiblement pas le chemin pris par la plupart des États que nous avons cités. Pour finir sur l’emblématique exemple de l’Oncle Sam, entre 1987 et 2007, les États-Unis ont augmenté les dépenses pour le milieu carcéral de 127% sans que les dépenses pour l’éducation n’ait augmenté de plus 21%. La préconisation de Victor Hugo, « ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons », s’éloigne de plus en plus.

Arthur Deveaux–Moncel & Florian Mattern

BIBLIOGRAPHIE

- Mason, Cody “Dollars and Detainees: the Growth of For-Profit Detention”, The Sentencing Project (2012), pp. 1-21.

- Isaacs, Caroline “Community Cages: Profitizing community corrections and alternatives to incarceration”, American Friends Service Committee (2016), pp. 1-32.

- Mason, Cody “International Growth Trends in Prison Privatization”, The Sentencing Project (2013), pp. 1-18.

- “Buying Influence: How Private Prison Companies Expand their Control of America’s Criminal Justice System” In the Public Interest (2016), pp. 1-18.

- Dippel, Christian & Poyker, Michael “Do Private Prisons Affect Criminal Sentencing?”, NBER Working Paper N°25715 (2020)

- Harcourt, Bernard The illusion of free markets : punishment and the myth of natural order, (2011)

- Review of the Federal Bureau of Prisons’ Monitoring of Contract Prisons, Office of the Inspector General, U.S. Department of Justice (2016), pp. 1-80.

- Justice is Not For Sale Act of 2015, introduced by Senator Bernie Sanders on September 17th, 2015, pp. 1-64.

- “The Prison Industrial Complex: Mapping Private Sector Players”, Worth Rises (2019), pp. 1-14.

- Isaacs, Caroline “Treatment Industrial Complex: How For-Profit Prison Corporations are Undermining Efforts to Treat and Rehabilitate Prisoners for Corporate Gain”, American Friends Service Committee (2014), pp. 1-20.

- Mason, Cody “Too Good to Be True: Private Prisons in America”, The Sentencing Project (2012), pp. 1-22.

- Monique Seyler, De la prison semi-privée à la prison vraiment publique. La fin du système de l’entreprise générale sous la IIIe République, 1989.

- Foucault, Michel Surveiller et punir, (Gallimard, Paris : 2019)

- Lethbridge, Jane “Privatisation des services aux migrants et aux réfugiés et autres formes de désengagement de l’État”, (2017), Public Services International & European Public Service Union.

- Liaras, Barbara “États-Unis: à qui profite la prison ?”, 2011, Observatoire International des Prisons

- Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

[1] J. Hanway, The Defects of Police, 1775

[2] Ch. Chabroud, Archives parlementaires, t. XXVI p.618

[3] Cody Mason, International growth trends in prison privatization, August 2013

[4] Migreurop, La détention des migrants dans l’Union européenne : un business florissant, juillet 2016

[5] “Prison Labor”, Last Week Tonight with John Oliver (HBO, 5 août 2019)

[6] The 13th, documentaire réalisé par Ava DuVernay en 2016

[7] “Prison Labor”, Last Week Tonight with John Oliver (HBO, 5 août 2019), 6min30

[8] Washington Post, Yes, prisoners used to sew lingerie for Victoria’s Secret — just like in ‘Orange is the New Black’ Season 3

[9] https://www.nytimes.com/2019/02/21/fashion/prison-labor-fashion-brands.html

[10]https://www.rfi.fr/fr/ameriques/20180909-greve-prisonniers- États-unis-travail-conditions-salaires

[11] Contre le directeur du département des services correctionnels de cet État, David Jones.

[12] La liberté surveillée correspond ici au terme « probation », qui indique que le condamné purge sa peine à l’extérieur d’une prison suite à un accord lors du procès. La liberté conditionnelle correspond ici au terme « parole », qui indique une réduction de peine après avoir été en prison.

[13] Erving Goffman, Stigmates, (1963)

[14] Terme utilisé en 2011 par Gerry Gaes, ancien Directeur des Recherches à l’Office Fédéral des Prisons

[15] Louise Tassin “Quand une association gère un centre de rétention, le cas de Lampedusa (Italie)”, Ve Congrès de l’association française de sociologie 04/09/2014

[16] https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/13/canberra-rouvre-le-centre-de-detention-de-refugies-de-l-ile-christmas_5422683_3210.html

[17] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/567370/etats-unis-cour-supreme-immigration

No Comment